|

Jan H. Marbach

[Forum Gemeindepsychologie, Jg. 13 (2008), Ausgabe 1]

Zusammenfassung

Welche Schlüsse lassen empirische Befunde aus Umfragedaten zur Lebenssituation älterer Menschen für die Strategien der Vernetzung von Sozialdiensten im Handlungsfeld der Seniorendienste zu? Der Beitrag bemüht sich zunächst um eine begriffliche Abklärung zwischen Konzepten einer institutionellen Vernetzung einerseits und der Beschreibung von Lebenslagen mit Hilfe von Verfahren der Netzwerkanalyse andererseits. Eine vermittelnde Stellung nimmt dabei der Begriff des Aktionsraums ein. Geleitet von kontroversen Hypothesen der ökologischen Gerontologie und der Bindungsforschung wird der Frage nachgegangen, von welchen Bedingungen und Faktoren der Aktionsraum von SeniorInnen beeinflusst wird. Welche Zusammenhänge bestehen insbesondere zwischen eigenen Kompetenzen bzw. Kompetenzeinbußen, Ressourcen des sozialen Netzwerks und Angebotsstrukturen im öffentlichen Raum? Wie kann der Aktionsraum von Menschen im höheren Lebensalter durch private und professionelle Hilfe stabilisiert und gefördert werden? Die empirische Grundlage für die Beantwortung dieser Fragen bilden Umfragedaten von 55- bis 79-Jährigen. Abschließend werden Schlussfolgerungen für geeignete Unterstützungsstrategien gezogen und einige Anregungen für die Praxis gegeben.

Schlüsselwörter

soziales Netzwerk, Senioren, Survey, soziale Unterstützung

Summary

Reviewing survey-based findings on living conditions of elderly people: What can we deduct concerning concepts of networkbuilding among the providers of services for the aged? In this article I will first try to point up conceptual differences between networking strategies of institutional agents and networks as an analytical tool of survey research. The concept of "action space" will be introduced as a bridging between the opposite views. What factors impact seniors´ action space? Are there, in particular, associations with competencies of elder people, the resources of their network, and their usage of public services in the perimeter of their home? What can be done to strengthen the action space of seniors making use of informal as well as professional support? Data base is a national sample of German respondents aged 55 to 79. Analysis will be guided by competitive hypotheses from ecological gerontology and psychological attachment theory. Eventually I will present conclusions aiming at the provision of appropriate support and the improvement of professional agency.

Key words

social network, elderly people, survey, social support

1. Einleitung

Im Diskurs über Vernetzungsstrategien in der Sozialen Arbeit dominierten in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Konzepte zur Förderung sozialer Beziehungen unter Adressaten und Klienten auf interpersoneller Ebene. Einschlägige methodische Ansätze waren „Gemeinwesenarbeit“, „Selbsthilfeunterstützung“ und „Empowerment“ (Dahme, 2000, 48). In den Diskussionen der 90er Jahre um „neue Vernetzungsstrategien“ traten Institutionen und ihr Agieren zwischen Kooperation und Konkurrenz in den Vordergrund (Bauer, 2005, 12). Netzwerke wurden nun als ein drittes Medium zur Steuerung institutioneller Hilfen zwischen Markt und Hierarchie entdeckt (Schubert, 2005, 78). Es wäre freilich irreführend, aus diesem Nacheinander auf eine schlichte Umorientierung oder gar einen Gegensatz zu schließen. Das Denken in Kategorien der Vernetzung enthält stets einen „doppelten Steuerungsbezug“ (Bauer, 2005, 12). Zum einen handelt es sich um eine Methode der Steuerung, die vor allem in der jüngeren Diskussion in den Vordergrund rückt. Zum anderen beschreibt der Begriff des Netzwerks das, was gesteuert werden soll. Dieser Doppelaspekt betrifft – hier folge ich einer Systematik von Schubert (2005, 80) – sowohl „natürliche Netzwerke“, d.h. Formen der spontanen oder auch organisierten („primären“ bzw. „sekundären“) Vernetzung im gesellschaftlichen Raum, als auch „künstliche“ („tertiäre“) Netzwerke im System professioneller Hilfe.

In der Praxis der professionellen Intervention macht sich der doppelte Steuerungsbezug in der Verknüpfung von natürlichen und künstlichen Netzwerken bemerkbar. So wirft eine professionelle Intervention in natürliche Netzwerke stets auch die Frage nach der Vernetzung der helfenden Professionen und ihrer Maßnahmen auf. Umgekehrt legitimiert sich die Vernetzung der Hilfe in erster Linie durch den Charakter der zu lösenden Probleme, die eine „ganzheitliche“ Sicht verlangen, weil sie lebensweltlich vernetzt sind (van Santen & Seckinger, 2005, 204). In der Praxis reflektieren die schon länger existierenden Konzepte der „fallbezogenen Kooperation“, des „Case Management“ und des „Hilfeplans“ eine auf den Einzelfall fokussierte „vernetzte“ Herangehensweise (Meinhold, 2002). Auf dem Gebiet der Prävention sind es Formen einer „feldbezogenen Vernetzung“ (Hinte et al., 1999), etwa im Rahmen eines „Quartiersmanagements“ (Schubert & Spieckermann, 2002) oder als Ausdruck von „Sozialraumorientierung“ (Merten, 2002), die den doppelten Steuerungsbezug des Netzwerkansatzes widerspiegeln.

Auch im folgenden Beitrag geht es um einen „vernetzten“ Zugang. Im Mittelpunkt stehen Lebenssituation und spezifische Probleme älterer Menschen. Sie bilden den Ausgangspunkt einer Betrachtung, die sich auf Umfragedaten stützt. Bedingt durch diesen Zugang verwende ich zunächst eine von dem skizzierten Diskurs etwas abweichende Begrifflichkeit. Bei der Frage nach den Schlussfolgerungen für die Praxis werde ich auf die durch den Diskurs aufgeworfenen Fragen zurückkommen. Der Begriff des Netzwerks meint im folgenden Text eine durch die Erhebungsart eingeschränkte Form „primärer Netzwerke“ (im Sinne von Schubert, 2005, 80), so genannte „egozentrierte Netzwerke“. Sie spiegeln das soziale Nahumfeld der befragten Personen aus deren eigener und ausschließlicher Sicht wider. Egozentrierte Netzwerke enthalten typischerweise wenig Informationen über die wechselseitige Verbundenheit der von „Ego“ (dem/r Befragten) genannten „Netzwerkpersonen“, die selbst nicht befragt werden (Wasserman & Faust, 1993, 56f). Weil es sich um eine nationale Stichprobe handelt, sind die egozentrierten Netze der Befragten in der Regel unverbunden und regional weit gestreut. In Teilen komplementär zum Konzept des egozentrierten Netzwerks verhält sich der Begriff des „Aktionsraums“. Hier handelt es um das weitere gesellschaftliche Umfeld, in dem die Befragten sich bewegen. Der Aktionsraum umfasst jenen Teil eines natürlichen Netzwerks, der über das soziale Nahumfeld eines egozentrierten Netzwerks hinausreicht. Als „Raum“ enthält er darüber hinaus unbelebte Dinge wie Verkehrswege, Gebäude und andere Artefakte, soweit diese für „Ego“ von Bedeutung sind. Die begriffliche Differenz zwischen (egozentriertem) Netzwerk und Aktionsraum erscheint sinnvoll, weil sie erlaubt, an Thesen und Befunde der ökologischen Gerontologie (Lawton & Nahemow, 1973; Friedrichs, 1990; Baltes, 1995; Saup, 1999; Sowerka & Baltes, 1999 u.a.) anzuknüpfen.

Im Folgenden ist zunächst zu klären, was unter einem Aktionsraum zu verstehen ist. Da es im Weiteren auch um die Frage geht, wie der Aktionsraum von Menschen im höheren Lebensalter durch private und professionelle Hilfe stabilisiert und gefördert werden kann, gilt es zu untersuchen, in welchem Verhältnis der Aktionsraum zum professionellen Konzept des Sozialraums steht. Im nächsten Schritt wird der Aktionsraum von Seniorinnen und Senioren mit Hilfe empirischer Umfragedaten beschrieben. Geleitet von kontroversen Hypothesen wird der Frage nachgegangen, von welchen Bedingungen und Faktoren der Aktionsraum von SeniorInnen beeinflusst wird. Daraus werden abschließend Schlussfolgerungen für geeignete Unterstützungsstrategien gezogen und einige Anregungen für die Praxis gegeben.

2. Aktionsraum und Vernetzung

Kennzeichnend für den Begriff des Aktionsraums ist seine Offenheit für die Perspektiven individueller und institutioneller Akteure. Dies macht ihn anschlussfähig an die eingangs skizzierte Diskussion über Vernetzungsstrategien in der Sozialen Arbeit. Um die Ausformulierung des Aktionsraums als Konzept haben sich vor allem Sozialgeografen bemüht. So definiert Hilpert (2002, 58): „Im Aktionsraum wirken die relevanten Kräfte der Institutionen als Akteure des sozialräumlichen Gestaltungsprozesses. Der Aktionsraum umfasst die funktionsräumlichen Radien ihrer Gestaltungskräfte für das jeweils zu betrachtende Projekt“. Nach Werlen (2000, 379f) bezeichnet ein Aktionsraum „… den erdräumlichen Ausschnitt, in dem die Mehrzahl der Aktivitäten, insbesondere des Arbeits-, Versorgungs- und Wohnbereichs – den Bedürfnissen und dem Lebensstil entsprechend – verrichtet werden. Die äußere Reichweite der räumlichen Zielorte des Handelns bildet die Grenze des Aktionsraums. Als aktionsräumliche Gruppen werden Mengen von Individuen bezeichnet, die in Bezug auf einzelne oder mehrere Daseinsgrundfunktionen den gleichen Aktionsraum aufweisen.“

Es handelt sich bei einem Aktionsraum mithin um ein räumlich-territoriales Gebilde, das von institutionellen Akteuren gestaltet wird und in dem Menschen ihren Alltag verbringen und so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Unter einer gesellschaftstheoretischen Perspektive gibt es im Hinblick auf die beteiligten Akteure im Wesentlichen zwei Handlungslogiken, nach denen Aktionsräume erzeugt werden.

Nach der Logik sozialer Systeme entstehen Aktionsräume üblicherweise auf Initiative vorwiegend staatlicher Institutionen, bisweilen auch mächtiger Organisationen (z.B. großer Wirtschaftsunternehmen). Die Konstruktion des Aktionsraums folgt einer hierarchischen „top-down“ Logik, in deren Mittelpunkt ein funktionaler Zweck steht, also – vereinfacht gesprochen – die normative und sanktionsbewehrte Regulierung des Zusammenlebens oder die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen für Märkte zum Zweck der Gewinnmaximierung. Eine Theorie zum Handeln solcher institutioneller oder korporativer Akteure liefert die soziologische Systemtheorie (Luhmann, 1984). Menschen, auch solche, die für eine Institution arbeiten, sind aus systemtheoretischer Sicht nicht Bestandteile des Systems, sondern gehören zu seiner (inneren) Umwelt. Sie werden nur insoweit in das System „inkludiert“, wie sie Eigenschaften besitzen, die für die Leistungen und internen Kommunikationen des Systems von Nutzen sind.

Ein alternatives Konstruktionsprinzip für Aktionsräume bildet die Logik sozialer Netzwerke. Im Gegensatz zu sozialen Systemen bestehen soziale Netzwerke aus Akteuren. Das können natürliche Personen sein, auch solche, die in Institutionen tätig sind, wenn sie als selbstbezügliche personale Systeme und nicht als bloße Agenten ihrer Institution auftreten. Netzwerkakteure können überdies Kollektive wie Gruppen, Institutionen oder Staaten sein. Entscheidend ist, dass Netzwerke einer interaktiven „bottom-up“ Logik folgen. Ihre Grundlage bilden Akteure und deren Beziehungen untereinander – nicht gesellschaftliche Funktionen. Die Netzwerkmitglieder bestimmen selbst über das Ausmaß ihrer Teilnahme an Interaktionen. Ein Aktionsraum, der netzwerkbasiert ist, hat seinen Ursprung mithin in individuellen Akteuren, die zu anderen individuellen und kollektiven Akteuren Beziehungen unterhalten. Diese Beziehungen variieren funktional in einem weiten Spektrum, ihre Aufrechterhaltung obliegt den beteiligten Akteuren selbst.

Aktionsräume werden also von „oben“ wie von „unten“ erzeugt. Die unterschiedliche Macht- und Mittelverteilung bewirkt aber, dass diejenigen, die ihren Aktionsraum von „unten“ eröffnen, den Eindruck eines sie umgebenden und vorfabrizierten „Behälterraums“ haben, in dem sie sich frei nur unter Beachtung vorgegebener Markierungen bewegen können (Löw, 2001, 24f). Gleichwohl sind auch Individuen, wenngleich mit viel bescheideneren Mitteln, Erzeuger ihres Aktionsraums. Mit Kindern, Jugendlichen und Hausfrauen haben ältere Menschen im Ruhestand gemeinsam, dass ihr Aktionsraum nicht durch aktive Teilnahme am Erwerbsleben bestimmt ist. Ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hat ihren Schwerpunkt in einem Aktionsraum, der in der Tendenz mit ihrem Wohnumfeld zusammenfällt. Ein netzwerkbasierter Aktionsraum, wie er für SeniorInnen typisch ist, ist gleichwohl nicht institutionell vorgegeben, sondern bedarf zu seiner Erschließung und Aufrechterhaltung eigener Aktivitäten, verbunden mit Aufwand an Zeit und Geld.

In empirisch vorgefundenen Aktionsräumen von Menschen überlagern sich mithin stets zwei Perspektiven: Auf der einen Seite steht der von sozialen Systemen erzeugte und gestaltete scheinbare „Behälterraum“ von relativ großer Dauerhaftigkeit. In diese eingelagert sind die individuell erzeugten Aktionsräume der Menschen, die dort ihr Alltagsleben führen. Im Fortgang gilt es, beide Perspektiven stets vor Augen zu haben. Zwar geht es vorrangig um die Perspektive der SeniorInnen auf ihren Aktionsraum. Wenn aber gefragt wird, wie ihnen seitens institutioneller Dienstleister effizient geholfen werden kann, dann rückt auch die Systemperspektive des Aktionsraums ins Blickfeld. Daraus ergibt sich die weitere Frage, wie die beiden Perspektiven in der sozialen Wirklichkeit zu beiderseitigem Nutzen verbunden werden können.

2.1 Vom Aktionsraum zum Sozialraum

Anbieter von Sozialdiensten für SeniorInnen sind als Erzeuger von Aktionsräumen nicht zu vergleichen mit staatlichen Behörden oder Wirtschaftsunternehmen, obwohl sie mit beiden etwas gemeinsam haben: Mit dem Staat teilen sie die Gemeinwohlorientierung, mit einem Wirtschaftsunternehmen die Konkurrenz mit anderen Anbietern auf einem Markt, auf dem sie sich behaupten müssen. Ebenso beträchtlich sind aber auch die Unterschiede: Ein Sozialdienst verfügt über kein sanktionsbewehrtes Gewaltmonopol wie der Staat, und Markterfolg drückt sich nicht in Gewinnmaximierung aus wie bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Dieser besondere Mix von Eigenschaften zeichnet (fast1) alle Anbieter im sog. „Tertiären Sektor“, also in einem Handlungsfeld jenseits von Staat und kommerziellem Markt aus.

Geht es darum, sich auf einem Anbietermarkt zu behaupten, auf dem das Erfolgskriterium nicht monetärer Gewinn, sondern Klientennachfrage ist, wenn also Bedürfnisgerechtigkeit gegenüber der Zielgruppe über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, dann ist der Aktionsraum des Anbieters notgedrungen am Aktionsraum der Klienten orientiert. Dem stehen aber Hindernisse entgegen, die überwiegend mit dem Wandel der Lebensverhältnisse in unserer Gesellschaft zu tun haben. Dieser Wandel wird meist als „Modernisierung“ bezeichnet. Einige Stichworte mögen genügen, um die für unser Thema relevanten Aspekte zu skizzieren.

Gesellschaftliche Modernisierung folgt fast immer dem Muster der Ausdifferenzierung von Lebensbereichen und Aktivitäten. Auf individueller Ebene sind bekannte Differenzierungsprozesse die Individualisierung der Lebenslage i.S. einer Lösung aus traditionellen Bindungen und die Pluralisierung der Lebensführung i.S. einer breiteren Optionsvielfalt, aber auch eines höheren Wahlzwangs in der Gestaltung von Biographien. Auch vor dem Tertiären Sektor macht die Differenzierung nicht Halt. Hier manifestiert sie sich in Prozessen wachsender Spezialisierung und Professionalisierung von Dienstleistungen sozialer und karitativer Art.

Je höher die Spezialisierung und Professionalisierung von Diensten, desto größer, aber auch enger gefasst, ist ihre Problemlösungskompetenz und desto geringer ist ihre Lebensweltorientierung (van Santen & Seckinger, 2005, 204). Mit der Vielzahl spezialisierter Dienste ist ein Verlust an Ganzheitlichkeit der Hilfe und Übersichtlichkeit für die Klienten verbunden. Die paradoxe Folge ist, dass mit der fachlich-methodischen Verbesserung der Dienste die Ausrichtung des professionellen Aktionsraums am Aktionsraum der Klienten, von der wir eben sprachen, verloren zu gehen droht bzw. in immer weitere Ferne rückt. Damit ist eine Situation beschrieben, die schon im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts die eingangs erwähnten Bemühungen um eine Vernetzung der Dienste ausgelöst hat. Historische Marksteine waren „Gemeinwesenarbeit“, „Bürgerbeteiligung“, „vernetzte Dienste“ und schließlich in jüngerer Zeit „integriertes Handeln im Sozialraum“ (Merten, 2002; Schubert, 2005, 74, 90f). Orientierung am Sozialraum bedeutet nach Schubert (2005, 92) Erfassen des Bezugsraums, in dem eine „Vernetzung dezentraler Verantwortlichkeit hergestellt werden soll“. Voraussetzung dafür ist eine Analyse der „Raumidentität“ anhand ihres geschichtlichen Hintergrundes, ferner eine Charakterisierung der „räumlich-funktionalen Strukturen“ und der Verteilungen „sozialer Potentiale“, ihrer Nutzerperspektiven sowie der Beziehungen zwischen lokalen Akteuren, insbesondere sog. „Stakeholder“, d.h. dominanter Interessens- und Anspruchsgruppen.

Was hier mit technokratisch klingenden Begriffen beschrieben wird, ist der Versuch, den Aktionsraum institutioneller Anbieter von Helferdiensten am Aktionsraum potentieller Klienten auszurichten. Wenn zwei Räume sich schneiden, entsteht physikalisch eine Fläche2. In diesem Fall ist die Fläche gleichbedeutend mit einem ausgewählten Siedlungsareal. Das Areal trägt die Bezeichnung „Sozialraum“, weil die sozialen Eigenschaften der Bewohner, die aktuelle oder potentielle Klienten sind, in ihrer für das jeweilige Siedlungsareal typischen Ausprägung und Bündelung erfasst werden. Das Areal mit seinem geographischen und infrastrukturellen Profil sowie die Eigenschaften der Klienten bilden den Bezugsrahmen für eine „Vernetzung dezentraler Verantwortlichkeit“. Mit der Netzwerkmetapher wird zweierlei signalisiert: eine Abkehr von der traditionellen Strategie eines zentral gesteuerten hierarchischen Zugriffs auf die Klienten nach dem Vorbild hoheitlichen Staatshandelns und der Versuch, spezialisierte Dienste horizontal zu verflechten, um sie auf diese Weise effizienter, flexibler und für Klienten überschaubarer zu machen.

Wie sieht also der Aktionsraum von Menschen im höheren Lebensalter aus, wenn man durch das Fenster des Sozialraums blickt? Zwei Einschränkungen sind hier allerdings im Blick auf unser Datenmaterial zu machen. Zum einen spiegelt ein Fragebogen, wie wir ihn benutzt haben, die Eigensicht der Befragten nur bedingt wider, weil die Fragen und Antwortvorgaben aus methodischen Gründen standardisiert sind. Zum anderen ist die Studie, von der ich berichte, nicht auf eine bestimmte Region fokussiert, sondern auf die gesamte Bundesrepublik. Daraus resultiert eine regionale Unschärfe der Problembeschreibung.

3. Der Aktionsraum von SeniorInnen: Bisherige Befunde und Hypothesen

Anders als aus der institutionellen Perspektive wird der Aktionsraum von individuellen Menschen häufig dann zu einem Thema, wenn er – aus welchen Gründen auch immer – eingeschränkt ist oder zumindest vom gesellschaftlich Üblichen abweicht. Dies betrifft vor allem Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen. In beiden Fällen richtet sich der Blick auf Lebensbedingungen, die unter den funktionalen Zwängen moderner Stadt- und Infrastrukturentwicklung leiden und der Stützung oder Verbesserung bedürfen. Bei älteren Menschen geht es häufig um den Verkehr als Hindernis oder Chance für altersgerechte Mobilität, darüber hinaus um Fragen einer hindernisarmen Architektur, Wohnraumgestaltung, Haushalts- und Verkehrstechnik (z.B. Dangschat u.a., 1982; Friedrich, 1995; Karl, 1996; Mollenkopf & Flaschenträger; 1997, Saup, 1999).

Konsequenzen altersbedingter Kompetenzeinbußen haben die Gerontologen Lawton & Nahemow (1973) in ihrer “docility”-These beschrieben: Reduzierte Kompetenz im Alter erzwinge Fügsamkeit gegenüber den herrschenden Umweltbedingungen. Als ein Ausdruck dessen wird die überproportionale Bedeutung der eigenen Wohnung als Aufenthaltsort und Lebensmittelpunkt älterer Menschen angesehen (Saup, 1999). Aktionsraumstudien und sozialgeographische Mobilitätsstudien zeigen, dass ältere Menschen ihren täglichen Aktionsraum auf das unmittelbare Wohnumfeld konzentrieren und weniger Fahrten, Reisen und Wohnortwechsel als jüngere Bevölkerungsgruppen unternehmen (Friedrichs, 1990; Tränkle, 1994; Friedrich, 1995; Leimer, 1997). Dangschat et al. (1982) und Friedrichs (1990) weisen aber auf eine hohe individuelle Variation des Aktionsraums von Senioren nach Bildung und Einkommen, also Merkmalen sozialer Ungleichheit, aber auch nach Pkw-Besitz und Gesundheit hin. Die Befunde weisen auf zwei in der Tendenz komplementäre Aspekte der Umwelterschließung im Alter hin: erstens Aktivitätsfelder außerhalb der eigenen Wohnung, die Interessen und eine daraus erwachsende Nachfrage widerspiegeln, zweitens Art und Umfang des lokalen Angebots an öffentlichen und privaten Einrichtungen und das Ausmaß ihrer Inanspruchnahme.

Eine reduzierte Kompetenz des höheren Lebensalters gilt auch als Ursache für eine nachlassende Pflege sozialer Beziehungen. Ein möglicher Grund liegt in der Norm der Reziprozität, des Ausgleichs von Geben und Nehmen über die Zeit (Gouldner, 1960; Rook, 1987). Helfer außer Haus, vor allem nichtprofessionelle, müssen aktiviert und ggf. durch Gegenleistungen motiviert werden. Nach Untersuchungen der Anthropologin Wentowski (1981) an alten Menschen sind Nichtverwandte weniger als Verwandte bereit, Leistungen ohne unmittelbare oder wenigstens kurzfristig erwartbare Gegenleistung zu erbringen.

Die referierten Befunde vermitteln überwiegend den Eindruck eines schrumpfenden Aktionsraums und reduzierter Sozialkontakte alter Menschen. Dieses eher resignative Bild wird in den Interpretationen der Befunde jedoch verschiedentlich modifiziert. Während die einen Defizite älterer Menschen im Vergleich zu jüngeren herausstellen, betonen andere die Intentionalität und den hintergründigen Sinn des Rückzugs der Älteren. So sei die Konzentration des Aktionsraums auf die eigene Wohnung und das nahe Wohnumfeld ein Abgleich zwischen Umweltanforderungen und eigenen Ressourcen bzw. Kompetenzen im Dienst der Aufrechterhaltung der Selbständigkeit und aktiven Kontrolle über die eigenen Lebensumstände. Hinter dem Verzicht verberge sich ein Gewinn oder zumindest eine Stabilisierung der Kompetenz (Lawton, 1985; Baltes, 1995). In ähnlicher Weise wird der Rückzug alter Menschen aus sozialen Beziehungen als ein protektiver Mechanismus im Sinne der sozio-emotionalen Selektivitätstherorie von Carstensen (1991, 1993) beschrieben, als eine aktive Auswahl von Sozialkontakten, die emotional stützen und den Selbstwert stabilisieren (Sowerka & Baltes, 1999). Die „docility“-These von Lawton & Nahemow (1973) erfährt auf diesem Weg eine positive Umdeutung. An die Stelle von „Fügsamkeit“ tritt das aktive Bemühen um Aufrechterhaltung von Kompetenz und Kontrolle im Alter. Die Aussage, dass der Aktionsraum von SeniorInnen altersbedingt schrumpfe, bleibt davon allerdings unberührt.

An diesem Punkt gelangt die ebenfalls mit Aktionsräumen und Netzwerken argumentierende gerontologische Forschung in der Tradition der entwicklungspsychologischen Bindungstheorie von Bowlby (1976) und Ainsworth (1978) zu einer anderen Aussage (Whitbeck et al., 1991; Wensauer, 1997; Marbach, 2001). Sie lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass sichere sozio-emotionale Beziehungen räumlich-exploratives Verhalten fördern, und zwar nicht nur im Kindesalter, auf das sich die bindungstheoretische Forschung ursprünglich konzentrierte, sondern auch bei Erwachsenen bis ins höhere Lebensalter. Aus dieser Perspektive schrumpft der Aktionsraum alter Menschen nicht zwangsläufig mit fortschreitendem Alter und unabhängig von ihren Netzwerkbeziehungen, deren Zahl vielleicht abnimmt, deren Qualität aber stabil bleibt. Angenommen wird vielmehr eine bis ins hohe Alter gewahrte Altersunabhängigkeit des räumlichen Verhaltens, mit der Folge, dass bessere Netzwerkbeziehungen auch noch im Alter zu einer Erweiterung des Aktionsraums ermutigen.

Die außerhäusliche Aktivität im Alter – das suggerieren die verschiedenen Positionen – steht in Zusammenhang mit der Qualität von Netzwerkbeziehungen. Eine wichtige Rolle scheint das Vorhandensein oder Fehlen eines Partner bzw. einer Partnerin zu spielen. Eine theoretische Begründung dafür liefert die Theorie des sozialen Geleitzugs von Kahn & Antonucci (1981). Sie sieht die Helfer eines Menschen je nach Nähe, Vielfalt und professioneller Rollenförmigkeit der Unterstützung über imaginäre Kreise verteilt, die sich konzentrisch um die betrachtete Person erstrecken. Dabei geht es weniger um die relative als um die absolute Qualität der Unterstützung. Das bedeutet, dass Kreise auch unbesetzt bleiben können, wenn Helfer der entsprechenden Qualität fehlen. Die Autoren werten dies als ein besonderes Risiko des höheren Lebensalters. Den entscheidenden Schritt zu einem unterstützenden Geleitzug sehen sie im innersten Kreis in der Differenz zwischen einer Null- und Einsbesetzung, also im Vorhandensein wenigstens einer nahen Vertrauensperson, in der Regel eines Partners oder einer Partnerin. Näher an der Person liegende Beziehungen können demnach den Ausfall entfernterer leichter ersetzen als dies umgekehrt möglich ist. Ein anderer Näheindikator ist die Multiplexität einer Beziehung, d.h. die Vielfalt von Anlässen oder Gegenständen, auf denen sie beruht. Handelt es sich bei diesen Anlässen um verschiedene Facetten sozialer Unterstützung wie instrumentelle Hilfe, emotionale Zuwendung oder Anerkennung und Wertschätzung, dann drückt Multiplexität den Grad an “Ganzheitlichkeit” der Unterstützung aus (van der Poel, 1993).

Aus dem hier nur grob umrissenen gerontologischen Diskurs möchte ich eine zentrale Frage herausgreifen, die am empirischen Material geprüft werden soll: Welche der beiden zitierten Theoriekomplexe – auf der einen Seite die “docility”-These der ökologischen Gerontologie mit ihren Varianten, auf der anderen Seite die entwicklungspsychologische Bindungstheorie – ist besser geeignet, unsere empirischen Befunde über den Aktionsraum von SeniorInnen zu erklären? Die Antwort soll Hinweise für eine angemessene Unterstützung von SeniorInnen durch professionelle Dienste liefern.

4. Datengrundlage

Die hier verwendeten Daten stammen aus einer vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) in Auftrag gegebenen und von der Firma Infratest durchgeführten mündlichen Befragung von 4.130 Personen im Alter von 55 bis 79 Jahren in den alten und neuen Bundesländern. Die Studie trug den Titel „Lebensführung alter Menschen”. Erhebungszeitraum waren die Monate Februar bis April 1993. Für eine disproportionale Ziehung wurden die Kriterien alte vs. Neue Bundesländer, die Altersgruppen 55-64 sowie 65-79, der Status alleinlebend vs. nicht alleinlebend und das Geschlecht zugrunde gelegt. Die größten prozentualen Abweichungen gegenüber Verteilungen der amtlichen Statistik zeigen sich in Ost und West beim Anteil der Verheirateten, der um jeweils rund 32 Prozentpunkte unterschritten wurde, und bei den Verwitweten, die um rund 21 Prozentpunkte überrepräsentiert sind. Dies war beabsichtigt, weil die Studie vor allem auf die Exploration singularisierter Lebensformen im Alter zielte. Die anderen Abweichungen nach Geschlecht, Alter und Familienstand bleiben unter der 5-Prozentpunkte-Grenze (Bertram, 1995, 432-436). Da meine Auswertung auf Gruppenvergleichen beruht und Hochrechnungen nicht intendiert sind, erscheinen mir diese Einbußen an Repräsentativität verschmerzbar.

4.1 Operationalisierung

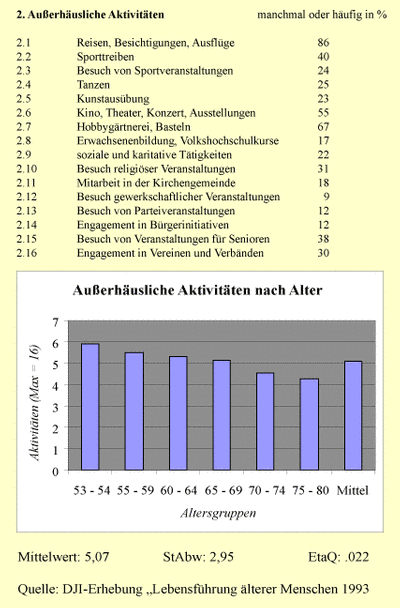

Im Blick auf die unter Punkt 3 zitierten Befunde ergeben sich zwei in der Tendenz komplementäre Aspekte des Aktionsraums im Alter: - Auf der einen Seite stehen Aktivitätsfelder der Befragten außerhalb der eigenen Wohnung, die Interessen und eine daraus erwachsende Nachfrage widerspiegeln; sie werden unter dem Variablennamen „Außerhäusliche Aktivitäten“ zusammengefasst (Abb. 1).

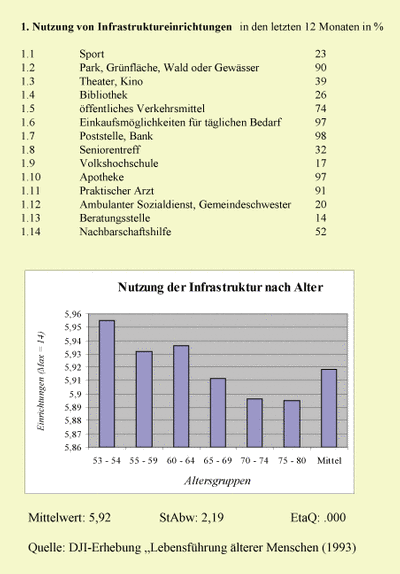

- Den Aktivitätsfeldern gegenüber stehen Art und Umfang des lokalen Angebots an öffentlichen und privaten Einrichtungen und das Ausmaß ihrer Inanspruchnahme durch die Befragten; der entsprechende Variablenname lautet „Nutzung von Infrastruktureinrichtungen“ (Abb. 2).

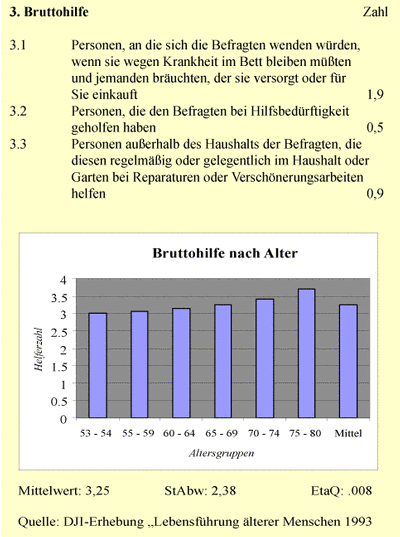

Zwei weitere abhängige Variablen thematisieren Hilfebeziehungen im Alter: - Der Umfang der erfahrenen oder erwarteten Hilfeleistungen. Es handelt sich um Helfer, von denen Hilfe bereits in Anspruch genommen wurde, sowie um weitere, von denen im Notfall Hilfe erwartet wird. Der Variablenname „Bruttohilfe“ weist darauf hin, dass sich hinter den getrennt aufgeführten Helfern dieselben Personen verbergen können. Die Einheiten der Bruttohilfe sind dementsprechend Helferaktivitäten und nicht Personen (Abb. 3).

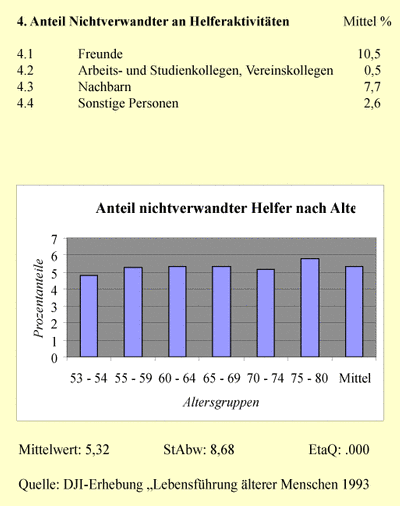

- Der Anteil nichtverwandter Personen an den Aktivitäten der Helfer. Hierunter fallen, obwohl leider nicht als solche eigens ausgewiesen, auch professionelle Helfer, die wohl unter „sonstige Personen“ fallen (Abb. 4).

- Abb. 1: Abhängige Variable: Nutzung von Infrastruktureinrichtungen

- Abb. 2: Abhängige Variable: Außerhäusliche Aktivitäten

- Abb. 3: Abhängige Variable: Bruttohilfe

- Abb. 4: Abhängige Variable: Anteil Nichtverwandter an Helferaktivitäten

5. Ergebnisse

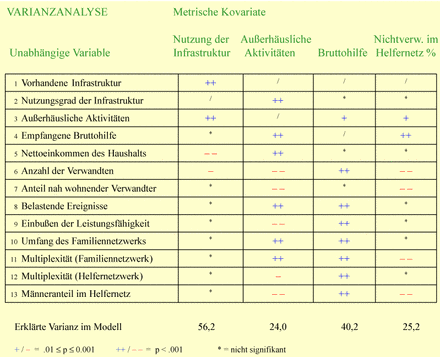

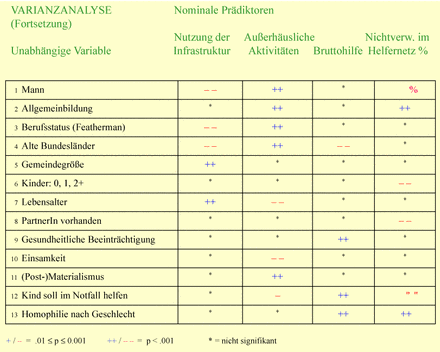

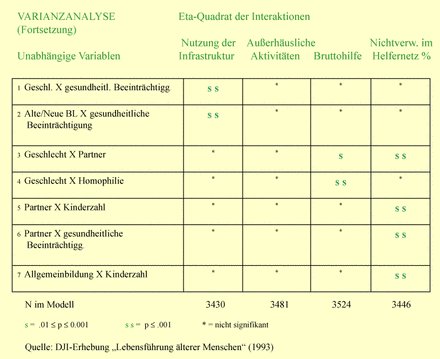

Die Analysen mit den vier Kriteriumsvariablen wurden statistisch mittels Varianzanalysen vorgenommen. Sie sind in drei Teiltabellen (Tab. 1 bis 3) zusammengefasst. Die erste zeigt den Einfluss der metrischen Kovariate, die zweite geht auf die nominalen Prädiktoren ein, die dritte informiert über signifikante Interaktionseffekte zwischen den Prädiktoren.

- Tab. 1: Varianzanalyse Teil 1: Metrische Kovariate

Die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur profitiert laut Tab. 1 von einem reichhaltigen Angebot an Infrastruktureinrichtungen (Zeile 1) und einem hohen außerhäuslichen Aktivitätsniveau (Zeile 3). Dagegen führt ein höheres Haushaltseinkommen (Zeile 5) zu geringerer Nutzung der Infrastruktur. Diese Effekte sind deutlich und angesichts der hohen Varianzaufklärung von über 56% robust, aber auch kaum überraschend. Weniger auf der Hand liegend ist, dass mit steigender Verwandtenzahl (Zeile 6) die Infrastrukturnutzung nachlässt. Wenn demnach mehr Verwandte die Nutzung öffentlicher Einrichtungen senken statt sie zu erhöhen, dann deutet das darauf hin, dass die Verwandten von den Befragten nicht aktiv aufgesucht werden, sondern eher zu ihnen kommen. Und in der Tat: Ein Blick nach rechts auf die übrigen Spalten der Tab. 1 zeigt, dass mehr Verwandte auch das Niveau außerhäuslicher Aktivitäten senken, mehr Bruttohilfe bewirken und den Anteil nichtverwandter Helfer senken.

Die Zahl der lebenden Verwandten erweist sich als eine außerhäusliche Ressource der SeniorInnen, die ihren Aktionsraum aber eher schmälert, vielleicht auch einen bereits reduzierten Aktionsraum teilweise kompensiert. Verwandte gehören i.d.R. zum sozialen Netzwerk einer Person. Bedeutet unser Befund, dass ein solches Netzwerk den Aktionsraum schmälert, zumindest im Alter? Das wäre ein Fehlschluss, wie die Wirkung des sozialen Netzwerks der Befragten auf die anderen abhängigen Variablen zeigt. Die Leistungsfähigkeit des familialen Netzwerks äußert sich in drei Kovariaten: Der Umfang des Familiennetzwerks (Tab.1, Zeile 10) beziffert die effektive Zahl der Personen, die als Partner für (a) Gespräche über persönlich wichtige Dinge, (b) für gemeinsame Mahlzeiten, (c) als Adressaten gefühlsmäßiger Bindung, (d) als Freizeitpartner oder (e) als Haushaltsmitglieder zur Verfügung stehen. Die Multiplexität der Beziehungen im Familiennetzwerk (Zeile 11) bezeichnet die Häufigkeit, mit der ein Mitglied des Familiennetzwerks in den zuvor erwähnten fünf Situationen (a - e) auftaucht (dieser Wert wird über die Mitglieder des Familiennetzwerks einer befragten Person gemittelt). Auch die erfahrene Bruttohilfe (Zeile 4) gehört hierher, allerdings sind hier auch außerhäusliche Hilfsquellen beteiligt. Alle drei genannten Netzwerkvariablen unterstützen signifikant außerhäusliche Aktivitäten der SeniorInnen. Das gilt aber nicht für die Nutzung der Infrastruktur. Hier bleiben alle drei Effekte unter der Signifikanzschwelle. Ähnliches gilt für belastende Lebensereignisse (Zeile 8). Sie stimulieren außerhäusliche Aktivitäten, erhöhen aber nicht die Nutzung der Infrastruktur. Es hat den Anschein, als stünden Infrastrukturnutzung und außerhäusliche Aktivitäten für verschiedene, teilweise gegensätzliche Aspekte des Sozialraums im höheren Lebensalter.

Bevor wir diese Frage weiter verfolgen soll noch ein Gender-Aspekt betrachtet werden. Ein höherer Männeranteil am Helfernetzwerk (Tab. 1, Zeile 13) dämpft die außerhäuslichen Aktivitäten, bedeutet aber mehr Bruttohilfe (Spalte 4) und geht mit einem geringeren Anteil nichtverwandter Helfer einher (Spalte 5). Wenn der Männeranteil im Helfernetz wächst (er liegt im Schnitt bei 39,2%), dann rekrutiert er sich offenbar eher aus verwandten Männern. Diese scheinen zwar bereitwillige Helfer zu sein (siehe die Bruttohilfe), aber sie scheinen die befragten SeniorInnen auch vermehrt an die Wohnung zu binden anstatt sie zu außerhäuslichen Aktivitäten anzuregen. Vermutlich nehmen sie den SeniorInnen die Exkursionen ab. Das könnte wiederum mit der traditionellen Geschlechtsrolle von Männern zusammenhängen, die ihnen den außerhäuslichen Bereich vorbehält. In diese Richtung weisen ähnliche Befunde über die Unterstützung von Eltern durch erwachsene Söhne und Töchter in den USA (Spitze & Logan, 1990). Probleme im Zusammenhang mit der traditionellen Männerrolle machen sich nach Zeman (2005, 325) auch in der Altenpflege bemerkbar: „Frauen pflegen nicht nur mehr, sondern auch anders. Sie engagieren sich stärker in der unmittelbaren, körperbezogenen Pflege und Versorgung …, sie greifen seltener auf die Unterstützung anderer zurück und haben deswegen auch mehr negative Auswirkungen ihrer Pflegetätigkeit zu ertragen als Männer. Wenn sich Männer jedoch als Helfer im Zentrum des Pflegearangements engagieren, dann kann dies für sie zur besonderen Belastung werden, gerade weil ihre tradierte Geschlechtsrolle sie darauf so wenig vorbereitet und sie von den sozialen Erwartungen der Umwelt nicht flankiert werden.“

Der nach Stärke dominante Effekt bei der Bruttohilfe (Tab. 1, Spalte 4) liegt in der Multiplexität des Helfernetzwerks (Zeile 12). In gleicher Weise wirkt die Multiplexität des Familiennetzwerks. Die Bruttohilfe profitiert demnach vor allem von der Vielfalt der Hilfe, die einzelne Personen vermitteln. Sie sind dadurch als nahe Helfer ausgewiesen. Nähe stützt somit die wahrgenommene Hilfe – eine mögliche Erklärung für die häufig festgestellte Vorliebe für private gegenüber institutionellen Helfern (vgl. Warren, 1981; Fischer, 1982; Schubert, 1986; Marbach, 1989; Diewald, 1991 u.a.). Ein Befund von Blüher & Stosberg (2005, 355f) bestätigt diesen Sachverhalt. In einer Befragung professioneller Pflegekräfte in den ambulanten pflegerischen Diensten der Stadt Nürnberg haben die Autoren eine auffallend starke Beziehungsorientierung der Fachkräfte festgestellt. Diese primäre Motivation der Nähe zum Patienten erlaube es den Pflegekräften, ihren professionellen Dienst quasi nahtlos mit dem primären Motiv der nicht-professionell pflegenden Familienangehörigen zu verzahnen, nämlich Nähe zur Person des oder der Pflegebedürftigen aufrecht zu erhalten.

Bei den nichtverwandten Helfern (Tab. 1, Spalte 5) stechen der negative Effekt der Multiplexität des Familiennetzwerks (Zeile 11) und die Neutralität der Multiplexität des Helfernetzes (Zeile 12) ins Auge. Es hat den Anschein, als senke die nicht direkt auf Hilfeleistungen bezogene Nähe, verkörpert durch die Multiplexität des Familiennetzwerks, den Bedarf nach Hilfe von Nichtverwandten, zu denen ja auch die professionellen Helfer gehören. Dies entspricht einer Vielzahl von Befunden über die protektive Qualität eines sozialen Beziehungsnetzes, auch wenn es nicht auf Hilfeleistungen spezialisiert ist (Pilisuk & Parks, 1986; Broderick, 1988; McCannell, 1988; Keupp, 1990; Berscheid, 1994; Cohen et al., 2000). Außerdem scheinen nichtverwandte Helfer die Multiplexität des Helfernetzes nicht zu tangieren, vermutlich, weil es sich z.T. um professionelle Helfer handelt, die spezialisierte (und damit „uniplexe“) Hilfe leisten. Zudem heben außerhäusliche Aktivitäten (Zeile 3) den Anteil nichtverwandter Helfer. Hinter diesem Effekt verbirgt sich vermutlich eine Reziprozitätsnorm: Ich muss selbst etwas tun, wenn ich von anderen etwas haben will.

- Tab. 2: Varianzanalyse Teil 2: Nominale Prädiktoren

Der auffälligste Befund im Hinblick auf das Lebensalter der Befragten (Tab 2, Zeile 7), hier zusammengefasst in drei Alterklassen der 55- bis 59-, 60- bis 69- und 70- bis 79-Jährigen – ist die gegenläufige Wirkung auf die Nutzung der Infrastruktur und die außerhäuslichen Aktivitäten: Die Zahl der genutzten Infrastruktureinrichtungen wächst mit zunehmendem Alter von 5,8 über 5,9 auf 6,1 Einrichtungen3, die Zahl der außerhäuslichen Aktivitäten schrumpft dagegen mit wachsendem Alter von 5,6 auf 5,3 und 4,8 Einheiten. Außerdem fördert eine höhere Allgemeinbildung außerhäusliche Aktivitäten, bleibt aber ohne Einfluss auf die Nutzung der Infrastruktur. Diese Befunde illustrieren ein weiteres Mal die unterschiedliche Natur der beiden Indikatoren für den Aktionsraum: Der Infrastruktur bedienen sich die SeniorInnen aus Fügsamkeit in eine mit dem Alter wachsende Immobilität, die sie auf das vorhandene Angebot verweist. Außerhäuslich aktiv werden sie aus eigenem Antrieb, wenn sie sich körperlich und geistig dazu imstande fühlen und von einem familialen Netzwerk ermutigt werden. Das Ausmaß der Infrastrukturnutzung verweist auf einen Aktionsraum, der stark durch institutionelle oder korporative Akteure wie etwa den öffentlichen Nahverkehr, die Gemeindeverwaltung oder das lokale Gewerbe geprägt ist. Unser Befund zeigt, dass die Nutzung dieses vorarrangierten Raumes steigt, wenn die Nutzer unter einem Kompetenz- und/oder Ressourcenmangel leiden (um welche Art von Mangel es sich handelt, werden wir noch sehen). Damit scheint die Infrastrukturnutzung als Indikator für den Aktionsraum nur bedingt geeignet, denn sie erweist sich letztlich als Fügsamkeit in einen geschmälerten Aktionsraum.

Unterschiedliche Ausschläge der beiden Indikatoren des Aktionsraums zeigen sich auch an anderer Stelle (Tab. 2, Zeilen 10-12): SeniorInnen, die sich einsam fühlen (Index nach de Jong-Gierveld & Tilburg, 1990), pflegen weniger außerhäusliche Aktivitäten als SeniorInnen, die sich nicht einsam fühlen (4,4 vs. 5,3 Aktivitätseinheiten). Ebenso sind SeniorInnen mit materialistischer Einstellung (Skala nach Inglehart, 1989) weniger außer Haus aktiv als SeniorInnen mit postmaterialistischer Einstellung (5,0 vs. 5,6 Einheiten). Gleiches trifft zu auf SeniorInnen, die der Ansicht sind, dass im Notfall ihre Kinder zur Hilfe für sie verpflichtet sind, im Vergleich zu SeniorInnen, die nicht dieser Meinung sind (5,1 vs. 5,4 Einheiten). Keine dieser drei Variablen hat einen Einfluss auf die Nutzung der Infrastruktur.

Wie steht es mit der stützenden Rolle eines Partners bzw. einer Partnerin (Tab. 2, Zeile 8)? Weder auf die Nutzung der Infrastruktur noch auf außerhäusliche Aktivitäten noch auf die erfahrene Bruttohilfe hat das Vorhandensein eines Partners oder einer Partnerin einen statistisch bedeutsamen Einfluss, wohl aber auf den Anteil der nichtverwandten Helfer: Er fällt von 5,4% auf 3,9%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 60% der Befragten Frauen sind. Unter den genannten Partnern überwiegen also Männer. Allgemeinbildung (Zeile 2), Berufsstatus (Zeile 3) und das Leben in den alten oder neuen Bundesländern (Zeile 4) gehören ebenfalls zu jenen Merkmalen, die unterschiedliche Einflüsse auf die Nutzung der Infrastruktur und der außerhäuslichen Aktivitäten ausüben. Die Zahl außerhäuslicher Aktivitäten wächst von 4,8 Einheiten bei SeniorInnen mit bis zu 9 Volksschulklassen auf 5,7 Einheiten bei Absolventen einer 10. Klasse oder Realschule und schließlich auf 6,6 Einheiten bei SeniorInnen mit Fachhochschulreife oder Abitur. Auf die Infrastrukturnutzung übt die Schulbildung dagegen keinen Effekt aus. Der Berufsstatus (Zeile 3) nach Featherman & Hauser (1978) ist hier in drei Klassen zusammengefasst: (1) un- und angelernte Arbeiter, (2) Facharbeiter, einfache Angestellte, Dienstleistungsklasse II und technische Angestellte, (3) Selbständige und Dienstleistungsklasse I. Wie das Einkommen in Tab. 1 beeinflusst der Berufsstatus die Infrastrukturnutzung und außerhäusliche Aktivitäten in entgegengesetzter Richtung: Mit höherem Status schwindet die Zahl der genutzten Infrastruktureinrichtungen von 6,0 über 5,9 auf 5,7, dagegen wachsen die außerhäuslichen Aktivitäten von 4,5 über 5,3 auf 5,5 Einheiten.

In Gestalt der alten und neuen Bundesländer gibt es auch eine Regionalvariable, die Einfluss auf den Aktionsraum von SeniorInnen ausübt. Die Zahl der genutzten Infrastruktureinrichtungen beträgt in den alten Bundesländern 5,8, in den neuen 6,1 Einrichtungen. Bei den außerhäuslichen Aktivitäten verhält es sich umgekehrt: in den alten Bundesländer erreichen die SeniorInnen 5,6 Einheiten, in den neuen 4,6 Einheiten. Im Licht unserer bisherigen Befunde lässt sich dieser Unterschied durch das Gefälle des Lebensstandards zwischen beiden Regionen erklären. Die These der Ressourcenabhängigkeit des Aktionsraums wird mithin weitgehend bestätigt. Sie tritt am klarsten im Einfluss der Bildung auf außerhäusliche Aktivitäten zutage. Die oben bereits aufgeworfene Frage, welche Arten von Kompetenz- oder Ressourcenmangel ältere Menschen zur verstärkten Nutzung der öffentlichen Infrastruktur nötigen, findet hier eine Antwort: Ein niedriges Einkommen und ein niedriger Berufstatus.

Zu den Merkmalen mit gegensätzlichem Einfluss auf Infrastrukturnutzung und außerhäuslichen Aktivitäten gehört auch das Geschlecht (Tab. 2, Zeile 1): Seniorinnen nutzen im Schnitt 6,1 Infrastruktureinrichtungen, Senioren 5,7. Dagegen erreichen Senioren 5,5 Einheiten auf der Liste ihrer außerhäuslichen Aktivitäten, Seniorinnen nur 5,0. Wie nach unseren bisherigen Befunden zu vermuten, signalisiert die stärkere Nutzung der Infrastruktur durch Seniorinnen kargere Lebensumstände. Deutlich wird dies beim persönlichen Netto-Monatseinkommen (i.Ggs. zum Haushaltseinkommen, das in Tab. 1 berücksichtigt wurde). Frauen verfügten im Erhebungsjahr 1993 persönlich im Durchschnitt über 1.461 DM oder 69% des persönlichen Einkommens der Männer, das im Mittel 2.129 DM betrug. Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang auch geschlechtsbezogene Homophilieeffekte im Bereich des Helfernetzes (Spalte 5, Zeile 13): Herrscht zwischen befragtem/r SeniorIn und der Mehrheit seiner Helfer Geschlechtsgleichheit, dann steigt die Bruttohilfe von 3,3 auf 3,7 Helferaktivitäten und der Anteil nichtverwandter Helfer von 4,2% auf 5,6%. Anscheinend zieht es ein großer Teil der SeniorInnen vor, von Personen des gleichen Geschlechts Hilfe zu empfangen, und zwar auch, wenn es sich dabei um Nichtverwandte handelt. Bei Seniorinnen beträgt der Frauenanteil in ihrem Helfernetz 53,6%, Senioren haben einen Männeranteil von nur 28,1% unter ihren Helfern. Dies könnte – selbst wenn es mehr weibliche Helfer gibt – auf einen Interaktionseffekt der Geschlechtshomophilie mit dem Geschlecht der Befragten hindeuten. In Frageform formuliert: Ist die Geschlechtshomophilie bei Senioren schwächer ausgeprägt als bei Seniorinnen? Um diese Frage zu klären, wenden wir uns nun der dritten Teiltabelle mit den Interaktionseffekten zu.

- Tab. 3: Varianzanalyse Teil 3: Interaktionen

Tatsächlich tritt eine statistisch relevante Interaktion zwischen dem Geschlecht der Befragten und Geschlechtshomophilie bei der Bruttohilfe (Tab. 3, Spalte 4) auf. Danach empfangen Befragte beiderlei Geschlechts 3,2 Helferaktivitäten, wenn unter ihren Helfern kein Geschlecht überwiegt, Frauen 3,8 Helferaktivitäten, wenn weibliche Helfer überwiegen, Männer 3,3 Helferaktivitäten, wenn männliche Helfer überwiegen. Einiges spricht dafür, dass diese Unterschiede nicht auf die Qualität männlicher oder weiblicher Helfer zurückgehen, sondern mit Präferenzen der Befragten zu tun haben. Demnach bevorzugen Senioren männliche Helfer weniger ausgeprägt als Seniorinnen Helferinnen.

Ein weiterer Interaktionseffekt bei der Bruttohilfe geht auf das Geschlecht der Befragten und das Vorhandensein eines Partners oder einer Partnerin zurück. Demzufolge empfangen Befragte ohne Partner 3,2 Helferaktivitäten, Männer mit Partnerin 3,1 Helferaktivitäten, Frauen mit Partner 3,5 Helferaktivitäten. Vermutlich erhalten Senioren mit Partnerin weniger Hilfe von außen, weil die – i.d.R. jüngere – Partnerin die wichtigste Helferin ist und wenig Bedarf nach weiterer Hilfe besteht. Demgegenüber erhalten Seniorinnen mit Partner sogar mehr externe Hilfe als Partnerlose, weil der – i.d.R. ältere – Partner den Bedarf der Frau nach Unterstützung nicht nur weniger als im umgekehrten Fall abdeckt, sondern vermutlich zusätzlichen Hilfebedarf erzeugt.

Der Anteil Nichtverwandter am Helfernetz wird des Weiteren moderiert durch eine Interaktion zwischen Partner und Kinderzahl: Befragte ohne Partner und/oder ohne Kinder haben anteilig 7,3% nichtverwandte Helfer, Befragte mit Partner und 1-2 Kindern 2,6% und Befragte mit Partner und mehr als 2 Kindern 2,0%. Neben dem Partner scheint auch jedes dritte und weitere Kind nichtverwandte Helfer zu ersetzen. Auch Partner und gesundheitliche Beeinträchtigung beeinflussen den Anteil nichtverwandter Helfer: Befragte, die ohne Partner und/oder gesund sind, haben einen Anteil von 5,8% nichtverwandten Helfern, bei Befragten mit Partner und gesundheitlicher Beeinträchtigung beträgt der Anteil 2,0%. Der Anteil nichtverwandter Helfer sinkt im Fall einer gesundheitlichen Beeinträchtigung deutlich, wenn ein Partner vorhanden ist. Partner kranker oder gebrechlicher SeniorInnen tragen demnach die Hauptlast des Teils der Versorgung oder Pflege, die bei Partnerlosen von nichtverwandten Helfern geleistet wird.

Von inhaltlichem Interesse erscheint noch die Interaktion zwischen Geschlecht und gesundheitlicher Beeinträchtigung bei der Nutzung der Infrastruktur: Gesunde Senioren beiderlei Geschlechts nutzen 6,0 Infrastruktureinrichtungen, Männer mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 5,6, Frauen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 5,7 Einrichtungen. Gesundheitliche Beeinträchtigung hindert Männer etwas stärker als Frauen an der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen. Eine geschwächte Gesundheit, die als solche keinen Einfluss auf die Nutzung der Infrastruktur hat (Tab. 2), entfaltet also in Verbindung mit dem Geschlecht der Befragten einen geringfügigen Einfluss. Anders als bei den bisher geprüften Mangeleinflüssen (von Einkommen und Berufsstatus) wird die Infrastrukturnutzung aber durch Gesundheitsmängel nicht stimuliert, sondern eingeschränkt.

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Von welchen Faktoren wird der Aktionsraum älterer Menschen im Alltag beeinflusst? Hervorzuheben ist an erster Stelle die unterschiedliche, ja gegensätzliche Qualität der beiden Indikatoren für den Aktionsraum. Die Vorstellung eines von interessegeleiteter Aktivität aufgespannten Aktionsraums scheint in der Zahl außerhäuslicher Aktivitäten empirisch gut aufgehoben. Dagegen erweist sich die Nutzung der lokalen Infrastruktureinrichtungen eher als ein Reich der Notwendigkeit, geprägt von der Knappheit des lokalen Angebots und den Dringlichkeiten des persönlichen Bedarfs. Der Infrastruktur bedienen sich die SeniorInnen aus Fügsamkeit in eine mit dem Alter wachsende Immobilität, und zwar umso mehr, je älter sie sind.

Bei außerhäuslichen Aktivitäten gehen Einflüsse, die persönliche Kompetenzen oder Einstellungen repräsentieren, Hand in Hand mit Effekten, die aus sozialen Ressourcen erwachsen. SeniorInnen sind außer Haus aktiver, wenn sie jünger, besser gebildet oder männlich sind, einen gehobenen Berufsstatus haben, in den alten Bundesländern leben, sich nicht einsam fühlen, eine postmaterialistische Einstellung haben, die eigenen Kinder nicht als Helfer in der Not betrachten oder wenn ihre Leistungsfähigkeit nicht gemindert ist. Gleiches gilt, wenn die älteren Menschen ein größeres und multiplexeres Familiennetzwerk haben, aber weniger lebende oder nah wohnende Verwandte, die ihnen eigene Aktivitäten außer Haus ersparen oder abnehmen, ferner wenn ihr Helfernetzwerk mehr anteilige Frauen oder eine niedrige Multiplexität aufweist, schließlich, wenn sie belastende Ereignisse erfahren haben, die zur Mobilisierung von Netzwerkressourcen führen. Öffentliche Angebote spielen nur eine indirekte Rolle, aber SeniorInnen, die öffentliche Einrichtungen stärker nutzen, sind auch außerhäuslich aktiver.

Bei der Nutzung der Infrastruktur spielt dagegen das vorhandene Angebot eine herausragende Rolle. Ansonsten steigt die Nutzung hauptsächlich mit offenen oder versteckten Mängellagen: geringem Einkommen, niedrigem Berufsstatus, niedrigerem Lebensstandard in den neuen Bundesländern, weniger lebenden Verwandten und höherem Alter als Ursache für schwindende Mobilität. Nur vereinzelt ist der Zusammenhang zwischen vermehrter Nutzung der Infrastruktur und einer Mangelsituation unterbrochen: SeniorInnen, die außer Haus wenig aktiv sind, nutzen auch seltener öffentliche Einrichtungen, ebenso gesundheitlich Beeinträchtigte, wenn sie Männer sind oder in den neuen Bundesländern wohnen.

Welche der unter Punkt 3 vorgestellten theoretischen Konzepte bewähren sich im Licht der empirischen Befunde? Bestätigung erfährt insbesondere die entwicklungspsychologische Bindungstheorie. Wie von ihr vorausgesagt, fördern sichere Binnenbeziehungen in einem effizienten Netzwerk außerhäuslichen Aktivitäten von SeniorInnen. Auf den zweiten Indikator für den Aktionsraum, die Nutzung der lokalen Infrastruktur, trifft dies nicht zu. Dieser Indikator scheint vielmehr der konkurrierenden, aus der ökologischen Gerontologie stammenden “docility”-These Recht zu geben. Von öffentlichen Einrichtungen machen Senioren unabhängig vom familialen Rückhalt Gebrauch. Doch nutzen sie die Infrastruktur mit zunehmendem Alter nicht weniger, wie vorhergesagt, sondern mehr. Die „docility“-These lässt sich mit diesem Befund nur in Einklang bringen, wenn die Nutzung der Infrastruktur nicht als Indikator für den Aktionsraum von SeniorInnen, sondern als Bemühen der SeniorInnen begriffen wird, einen durch Immobilität schrumpfenden Aktionsraum zum Zweck der Aufrechterhaltung von Kompetenz und Kontrolle im Alter zu kompensieren. Unter dieser Voraussetzung findet die „docility“-These in ihrer erweiterten Form Rückhalt in unseren Daten.

6.1 Konsequenzen für die Praxis

Welche Konsequenzen folgen aus diesem Befund? Man sagt der modernen Gesellschaft nach, Bindungen an Traditionen und Ererbtes würden schwächer, dafür die Optionsvielfalt und mit ihr die individuelle Freiheit wachsen (Dahrendorf, 1979, 52). Eines unserer wichtigsten Ergebnisse widerspricht dieser Annahme. Träfe die Annahme zu, dann sollten die Aktionsräume der befragten SeniorInnen unabhängig von ihrem familialen Netzwerk sein. Aber das Gegenteil ist der Fall: Die SeniorInnen sind bei der Entfaltung ihrer außerhäuslichen Aktivitäten umso erfolgreicher, je sicherer sie in ihrem familialen Netzwerk verankert sind. Sie verhalten sich darin wie kleine Kinder, die ihre Umwelt umso mutiger erkunden, je sicherer ihre Bindung an mindestens ein Elternteil ist. Es liegt auf der Hand, dass dieser zentrale Befund für alle Seniorendienste, die sich im eingangs erläuterten Sinn dem Sozialraum ihrer Klienten netzwerkorientiert nähern wollen, von großem Interesse ist.

Wo aber liegen die konkreten Anknüpfungspunkte? Wir haben gesehen, dass die soziale Unterstützung alter Menschen ihre größte Wirkung entfaltet, wenn sie von Nähe durch Vielfalt geprägt ist, weitgehend unabhängig davon, ob die dahinter stehenden Aktivitäten auf Hilfe spezialisiert sind oder nicht. Ältere Menschen fühlen sich zudem bei Helfern des gleichen Geschlechts oft besser aufgehoben. Dies trifft wiederum auf Seniorinnen stärker zu als auf Senioren. Partnerinnen können den Bedarf von Senioren nach zusätzlicher Hilfe ein Stück weit senken, Partner von Seniorinnen dagegen nicht, im Gegenteil: der Hilfebedarf der Seniorinnen steigt sogar noch, weil der helfende Partner eine Entlastung durch Hilfe von außen benötigt. Ebenso ersetzen Partner, ob weiblich oder männlich, nichtverwandte Helfer, doch Partnerinnen sind darin effektiver. Haben alte Menschen darüber hinaus mehr als zwei Kinder, dann sinkt die Inanspruchnahme von nichtverwandten Helfern ein weiteres Mal. Bei Personen mit niedriger oder hoher Schulbildung wird dieser Substitutionseffekt zum Teil wieder aufgehoben, d.h. sie fragen auch dann externer Unterstützung nach.

Ist ein älterer Mensch krank oder gebrechlich, dann ersetzt ein Partner oder eine Partnerin nichtverwandte Helfer weitgehend. Doch bedürfen nun die helfenden Partner oft selbst der Hilfe, vor allem, wenn die Hilfsbedürftigen gepflegt werden müssen. Es ist diese vermittelte oder indirekte Hilfe, die für netzwerkorientierte professionelle Hilfe ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist. Das zeigen auch die Ergebnisse von Blüher & Stosberg (2005). Nähe durch Vielfalt auf der Seite der nicht-professionellen bzw. informellen Netzwerkhilfe findet eine anschlussfähige Ergänzung in professioneller Hilfe, die auf Unterstützung vorhandener Unterstützungsbeziehungen setzt und dabei durch Nähe zum Klienten Vertrauen schafft. Anstöße, so zu verfahren, sollten in beiden Richtungen erfolgen, also von den Klienten zu den Professionellen und umgekehrt.

Dies lenkt den Blick auf den Umgang mit Mangelsituationen. Fehlt ein leistungsfähiges Familiennetzwerk, dann greifen die Befragten unserer Studie bei akutem Hilfebedarf auf Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur zurück. Informelle Hilfe aus dem privaten Netzwerk und professionelle Hilfen von Einrichtungen, die überwiegend aufgesucht werden müssen, stehen so einander gegenüber. Sie können sich wechselseitig kaum ergänzen oder ersetzen, weil unterschiedliche Probleme zu bewältigen sind: mehr Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hier, Beseitigung akuter Mängellagen dort. Dazwischen klafft eine Lücke. Diese Lücke eröffnet ein Feld für präventive „Netzwerkintervention“ nach dem psychosozialen Modell, wie es etwa Otto (2000) vorschlägt. Ziel der Intervention ist eine Stärkung des familialen Netzwerks von SeniorInnen, um auf indirektem Weg – und unabhängig von der Behandlung akuter Beschwerden – deren Aktionsraum zu stabilisieren und ggf. zu erweitern. Otto (2000, 18-27, 35-39) unterscheidet acht Interventionsarten: - Direkte Förderung vorhandener Netzwerke der Klienten

- Direkte Förderung durch Schaffung künstlicher Netzwerke, z.B. in Gestalt von Unterstützergruppen oder Koordinationsleistungen

- Verbreitung netzwerkförderlicher Einstellungen unter Klienten

- Qualifizierung von Schlüsselpersonen in Netzwerken

- Stützung von Unterstützungsnetzwerken durch Förderung und Beratung

- Einschwörung von Fachkräften auf Netzwerke

- Verknüpfung professioneller und nicht-professioneller Netzwerke

- Ökologische Intervention zur Entstehung neuer Netzwerke unter Klienten.

Es sind vor allem die Interventionen (1), (2) und (7), zu denen die vorgetragenen Befunde Anregungen liefern können. Zur Förderung vorhandener Netzwerke von SeniorInnen gehört die bereits angesprochene Hilfe, die in der „Nähe durch Vielfalt“ liegt, denn sie verzahnt sich behutsam mit informeller Hilfe durch Familienangehörige oder Nachbarn und würgt die Eigeninitiative der SeniorInnen nicht ab. Wichtig ist auch ein sensibler Umgang mit der Komposition der Geschlechter in der Dyade von Helfer und älterem Menschen, vor allem wenn es sich um eine Seniorin handelt. Des Weiteren benötigen Partnerinnen hilfsbedürftiger Senioren eine gezielte Entlastung, dagegen Partner hilfsbedürftiger Seniorinnen eher eine ergänzende Stützung.

Eine einschlägige Erkenntnis unserer Untersuchung zu künstlichen Netzwerken liefert der Zusammenhang zwischen außerhäuslichen Aktivitäten und dem Anteil nichtverwandter Helfer. Der Zusammenhang verweist auf eine implizit geltende Reziprozitätsnorm des Ausgleichs von Geben und Nehmen. Nach Otto (2000, 20) ist die Bedeutung dieser Norm nicht hoch genug zu bewerten. Aber nicht nur Geben und Nehmen bedürfen des Ausgleichs, auch die Rollenverteilung zwischen Helfern und Hilfeempfängern sollte ausgeglichen werden, wenn es darum geht, Aktionsräume zu fördern. Niemand sollte demnach immer nur die Rolle des Helfers oder die des Hilfsbedürftigen einnehmen, sondern jeder sollte die Chance haben, beide Rollen im Wechsel auszuüben.

Die Verknüpfung professioneller und nicht-professioneller Netzwerke ist sozusagen der Lackmus-Test für das, was wir oben als Orientierung des Aktionsraums professioneller Anbieter von Sozialdiensten am Aktionsraum ihrer Adressaten bezeichnet haben. Typisch für SeniorInnen ist ein netzwerkbasierter Aktionsraum. Das ist ein im Wohnumfeld geographisch verankertes Netzwerk von subjektiv wichtigen Kontakten zu anderen Menschen in einem Raum subjektiv signifikanter Gegenstände. Die Strategie der Vernetzung auf Seiten der Anbieter von Diensten ist der Versuch, den eigenen Aktionsraum auf den Aktionsraum der Adressaten abzustimmen, sodass beide anschlussfähig werden. Durch Förderung vorhandener und Bildung neuer lokaler Netzwerke soll es möglich sein, den SeniorInnen in ihrem netzwerkbasierten Aktionsraum „auf Augenhöhe“ zu begegnen. Freiwillige Assoziationen vor Ort wie Selbsthilfe- und Nachbarschaftsgruppen könnten ein vermittelndes Glied sein. Die Gruppen verkörpern „sekundäre Netzwerke“ (im Sinne von Schubert, 2005, 80), die kraft ihrer Aktivitäten den Professionellen als Modell dienen können. Wenn nun Professionelle das Netzwerkmodell übernehmen, indem sie „horizontal“, also „quer“ zur vertikalen Kommandostruktur ihres Arbeitgebers inner- oder sogar überbetrieblich kooperieren, dann kopieren sie ein informelles Organisationsmodell ihrer Klienten. Sie laufen damit allerdings Gefahr, von uneingeweihten oder uneinsichtigen Vorgesetzten irregulärer Umtriebe oder gar der Illoyalität gegenüber dem Arbeitgeber verdächtigt zu werden. Van Santen & Seckinger (2005, 215) betonen daher die Bedeutung einer institutionellen Absicherung von Kooperationsinitiativen auf der Ebene der Fachbasis. Auf der anderen Seite gestattet die „bottom-up“ Logik sozialer Netzwerke eine relativ einfache Verknüpfung der professionellen und nicht-professionellen Gruppen „auf Augenhöhe“, ohne dabei freilich den Verbindlichkeitsgrad einer Institution zu erreichen. Den Mitgliedern der informellen Bewohnergruppen bietet sich im Gegenzug die Möglichkeit, ihre Aktionsräume nach institutionellem Vorbild zu koordinieren. Sie können damit ihren Anliegen mehr Durchsetzungskraft verleihen und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der psychosozialen Versorgung bis hin zur Kommunalpolitik in ihren Aktionsraum integrieren.

Literatur

Ainsworth, M.D.S. (1978): Patterns of attachment. A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Baltes, M.M. (1995): Verlust der Selbständigkeit im Alter: Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. Psychologische Rundschau 46: 159-170.

Bauer, P. (2005): Institutionelle Netzwerke steuern und managen. Einführende Überlegungen. In: P. Bauer, U. Otto (Hg.), Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Bd. 2: Institutionelle Netzwerke in Steuerungs- und Kooperationsperspektive. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt) Verlag, S. 11-52.

Berscheid, E. (1994). Interpersonal relationships. Annual Review of Psychology, 45, 79-129.

Bertram, H. (1995): Individuen in einer individualisierten Gesellschaft. In: H. Bertram (Hg.), Das Individuum und seine Familie. Lebensformen, Familienbeziehungen und Lebensereignisse im Erwachsenenalter. Opladen: Leske + Budrich, S. 9-34.

Blüher, S. & Stosberg, M. (2005): Pflege zwischen Privatheit und Profession. Theoretische Überlegungen, empirische Befunde und praktische Konsequenzen. In: Otto, U./Bauer, P. (Hrsg.): Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Band 2: Institutionelle Netzwerke in Steuerungs- und Kooperationsperspektive. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt) Verlag, S. 335-367.

Bowlby, J. (1976): Trennung. München: Kindler.

Broderick, C.B. (1988). Healing members and relationships in the intimate network. In R. M. Milardo (ed.), Families and social networks (pp. 221-234). Newbury Park, Beverly Hills, London, New Delhi: Sage.

Carstensen, L.L. (1991): Socioemotional selectivity theory. Social activity in life-span context. Annual Review of Gerontology and Geriatrics 11: 195-217.

Carstensen, L.L. (1993): Motivator for social contact across the life span. A theory of socioemotional selectivity. In: J. Jacob (ed.): Nebraska symposium on motivation. Development perspectives on motivation. Vol. 40. Lincoln: University of Nebraska Press, pp. 209-254.

Cohen, S., Brisette, J., Skoner, D. P. & Doyle, W. J. (2000). Social integration and health: The case of the common cold. Journal of Social Structure, 1 (3) (Internetpublikation unter www.heinz.cmu.edu /project/INSNA/joss; 10.6.2004).

Dahme, H.-J. (2000): Kooperation und Vernetzung im sozialen Dienstleistungssektor. Soziale Dienste im Spannungsfeld „diskursiver Koordination“ und „systemischer Rationalisierung“. In: H.-J. Dahme, N. Wohlfahrt (Hg.), Netzwerkökonomie im Wohlfahrtsstaat: Wettbewerb und Kooperation im Sozial- und Gesundheitssektor. Berlin: edition sigma, S. 47-67.

Dahrendorf, R. (1979). Lebenschancen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Dangschat, J., Droht, W., Friedrichs, J. & Kiehl, K. (1982). Aktionsräume von Stadtbewohnern. Opladen: Westdeutscher Verlag.

De Jong-Gierveld, J. & Tilburg, T. (1990). Manual of the Loneliness Scale. Amsterdam: Vrije Universiteit, working paper (updates: http://home.scw.vu.nl/~tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html).

Diewald, M. (1991). Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken. Berlin: Sigma.

Featherman, D. & Hauser, R.M. (1978). Opportunity and Change. New York: Academic Press.

Fischer, C.S. (1982). To Dwell Among Friends. Personal Networks in Town and City. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Friedrich, K. (1995). Altern in räumlicher Umwelt. Sozialräumliche Interaktionsmuster älterer Menschen in Deutschland und in den USA. Darmstadt: Steinkopff.

Friedrichs, J. (1990). Aktionsräume von Stadtbewohnern verschiedener Lebensphasen. In L. Bertels & U. Herlyn (Hrsg.), Lebenslauf und Raumerfahrung. Opladen: Leske + Budrich, S. 161-178.

Gouldner, A.W. (1960): The norm of reciprocity. American Sociological Review 25: 161-178.

Hilpert, M. (2002). Angewandte Sozialgeographie und Methode. Überlegungen zu Management und Umsetzung sozialräumlicher Gestaltungsprozesse. Augsburg.

Hinte, W., Litges, G. & Springer, W. (1999): So.ziale Dienste: vom Fall zum Feld. Soziale Räume statt Verwaltungsbezirke. Berlin: edition sigma.

Inglehart, R. (1989). Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. Frankfurt/ Main: Campus.

Kahn, R.L. & Antonucci, T.C. (1981): Convoys of Social Support: A Life Course Approach. In: S.B. Kiesler, J.N. Morgan, J.N. & Y.K. Oppenheimer (eds.), Aging, Social Change. New York: Academic Press, pp. 383 405.

Karl, F. (1999): Alte Menschen außerhalb ihrer Wohnung: Sichtweise der ökologischen Soziologie. In: H.-W.Wahl, H. Mollenkopf, F. Oswald (Hg), Alte Menschen in ihrer Umwelt. Beiträge zur ökologischen Gerontologie. Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 152-160.

Keupp, H. (1990). Lebensbewältigung im Jugendalter aus der Perspektive der Gemeindepsychologie. Förderung präventiver Netzwerkressourcen und Empowermentstrategien. In Sachverständigenkommission 8. Jugendbericht (Hrsg.), Risiken des Heranwachsens. Probleme der Lebensbewältigung im Jugendalter. Materialien zum 8. Jugendbericht, Band 3 (S. 1-51). München: DJI.

Lawton, M.P. (1985): The elderly in context. Perspectives from environmental psychology and gerontology. Environment and Behavior 17: 501-519.

Lawton, M.P. & Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In C. Eisdorfer & M. P. Lawton (eds.), The psychology of adult development and aging. Washington DC: American Psychological Association, pp. 619-674.

Leimer, S. (1997). Seniorenreisen. Ansprüche, Angebote, Nachfragen – eine Marktübersicht. KDA-Reihe Thema Nr, 127. Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe.

Löw, M. (2001): Raumsoziologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme.Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Marbach, J.H. (1989). Soziale Netzwerke von Familien – Wer hat, dem wird gegeben. In Familienalltag. Ein Report des Deutschen Jugendinstituts, Frauensichten – Männersichten. Reinbek: Rowohlt, S. 82 120.

Marbach, J.H. (2001): Aktionsraum und soziales Netzwerk: Reichweite und Ressourcen der Lebensführung im Alter. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 34: 319-326.

McCannell, K. (1988). Social networks and the transition to motherhood. In R. Milardo & M. Robert (ed.), Families and Social Networks. Newbury Park u.a.: Sage, pp. 83-106.

Meinhold, M. (2002): Über Einzalfallhilfe und Case Management. In: W. Thole (Hg.), Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen: Leske + Budrich, S. 509-521.

Merten, R. (2002): Sozialraumorientierung. Zwischen fachlicher Innovation und rechtlicher Machbarkeit. Weinheim: Juventa

Mollenkopf, H. & Flaschenträger, P. (1997): Mobilität im Alter. In: H. Reents (Hg.), Handbuch der Gerontotechnik 12/97 (Kap. III-4.6.2). Landsberg: ecomed.

Otto, U. (2000). Engagementförderung als multiple Netzwerkintervention. In U. Otto, S. Müller & C. Besenfelder (Hrsg.), Bürgerschaftliches Engagement. Eine Herausforderung für Fachkräfte und Verbände (S. 11-50). Opladen: Leske + Budrich.

Pilisuk, M. & Parks, S. H. (1986). The Healing Web. Social Networks and Human Survival. Hanover, London: University Press of New England.

Rook, S.K. (1987): Reciprocity of social exchange and social satisfaction among older women. Journal of Personality and Social Psychology 52: 145-154.

Saup, W. (1999): Alte Menschen in ihrer Wohnung. In: H.-W.Wahl, H. Mollenkopf, F. Oswald (Hg), Alte Menschen in ihrer Umwelt. Beiträge zur ökologischen Gerontologie. Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 43-51.

Schubert, H. (1986). Zum Einfluß sozialer Netzwerke auf die Wohlfahrtsentwicklung. In Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung Hannover (Hrsg.), Wohlfahrtsentwicklung und Lebenssituation. Hannover: Eigenverlag, S. 12-34.

Schubert, H. (2005): Das Management von Akteursnetzwerken im Sozialraum. In: Otto, U./ Bauer, P. (Hrsg.): Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Band II: Institutionelle Netzwerke in Steuerungs- und Kooperationsperspektive. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt) Verlag, S. 73-103.

Schubert, H. & Spieckermann, H. (2002): Aufbau von Netzwerken als Kernaufgabe des Quartiersmanagements. In: U.-J. Walther (Hg.), Soziale Stadt – Zwischenbilanz. Ein Programm auf dem Weg zur Sozialen Stadt? Opladen: Leske + Budrich, S. 147-162.

Sowerka, D. & Baltes, M.M. (1999): Alte Menschen in ihrer Wohnung: Entwicklungspsychologische Perspektiven. In: H.-W.Wahl, H. Mollenkopf, F. Oswald (Hg), Alte Menschen in ihrer Umwelt. Beiträge zur ökologischen Gerontologie. Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 52-58.

Spitze, G. & Logan, J. (1990). Sons, daughters, and intergenerational social support. Journal of Marriage and the Family, 52, 420-430.

Tränkle, U. (1994). Autofahren im Alter: Antworten auf offene Fragen. In U. Tränkle (Hrsg.), Autofahren im Alter. Mensch - Fahrzeug - Umwelt, Band 30 (S. 361-375). Bonn: Deutscher Psychologen-Verlag.

Van der Poel, M. (1993): Personal Networks. A rational-choice explanation of their size and composition. Lisse (Ndl.): Swets & Zeitlinger.

Van Santen, E. & Seckinger, M. (2005): Fallstricke im Beziehungsgeflecht: die Doppelebenen interinstitutioneller Netzwerke. In: Otto, U./Bauer, P. (Hrsg.): Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Band II: Institutionelle Netzwerke in Steuerungs- und Kooperationsperspektive. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt) Verlag, S. 201-219.

Warren, D.J. (1981). Helping networks. How people cope with problems in the urban community. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Wasserman, S. & Faust, K. (1993): Social Network Analysis: Methods and Applications. New York, Cambridge: Cambridge University Press.

Wentowski, G.J. (1981): Reciprocity and the coping strategies of older people: Cultural Dimensions of network building. The Gerontologist 21: 600-609.

Werlen, B. (2000). Sozialgeographie. Eine Einführung. Bern u.a.: UTB.

Wensauer, M. (1997): Bindung, soziale Unterstützung und Zufriedenheit im höheren Erwachsenenalter. In: Spangler, Gottfried/Zimmermann, Peter (Hrsg.): Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 232-248.

Whitbeck, L.B., Simons, R.L. & Conger R.D. (1991): The effects of early family relationships on contemporary relationships and assistance patterns between adult children and their parents. Journal of Gerontology: Social Sciences 46: 330-337.

Zeman, P. (2005): Altenpflegearrangements: Vernetzung der Netzwerke. In: U. Otto & P. Bauer (Hg.), Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Band 2: Institutionelle Netzwerke in Steuerungs- und Kooperationsperspektive. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt) Verlag, S. 315-333.

Anmerkungen

1 Durch die Pflegeversicherung und ihre Leitidee, den Pflegebürftigen zum Status eines „Kunden“ von Pflegedienstleistern zu verhelfen, könnten im Pflegewesen vermehrt marktrationale Regularien Eingang finden (vgl. Blüher & Stosberg 2005, 336f)

2 Analog zum Schnitt zweier Geraden in einem Punkt bzw. zweiter Flächen in einer Geraden

3 Diese Angaben entstammen einer aus Raumgründen nicht aufgeführten multiplen Klassifikation, die Nettoeffekte der Prädiktoren schätzt. Dies gilt auch für die nachfolgenden Zahlenangaben im Text.

Autor

Jan H. Marbach

Deutsches Jugendinstitut e.V.

Nockherstraße 2

D-81541 München

marbach@bitte-keinen-spam-dji.de marbach@bitte-keinen-spam-dji.de

Forschungsschwerpunkte: Verwandtschaftssysteme, Generationenbeziehungen, soziale Netzwerke.

Letzte Publikationen:

Sozialkapital und Integration im Kindesalter - Soziale Netzwerke von türkischen und russlanddeutschen Kindern. In: Alt, C. (Hg.): Kinderleben - Integration durch Sprache? Schriften des Deutschen Jugendinstituts: Kinderpanel. Band 4: Bedingungen des Aufwachsens von türkischen, russlanddeutschen und deutschen Kindern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 71-116 (2006)

Civic society and the family: On the formation of social capital in Europe. In: Wolfgang Lutz, Rudolf Richter, Chris Wilson (Eds.): The New Generations of Europe. Demography and Families in the Enlarged European Union. London and Sterling (VA): Earthscan, pp. 329-35 (2006)

Verwandtschaft und Freundschaft im Licht familienbezogener Umfragedaten: Empirische Befunde und theoretische Folgerungen. In: J.F.K. Schmidt, M. Guichard, P. Schuster, F. Trillmich (Hg.): Freundschaft und Verwandtschaft. Zur Unterscheidung und Verflechtung zweier Beziehungssysteme. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, S. 65-96 (2007)

(mit A. Tölke) Frauen, Männer und Familie: Lebensorientierung, Kinderwunsch und Vaterrolle. In: D. Konietzka, M. Kreyenfald (Hg.): Ein Leben ohne Kinder. Kinderlosigkeit in Deutschland. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, S. 245-274 (2007).

|