|

Florian Straus

[Forum Gemeindepsychologie, Jg. 13 (2008), Ausgabe 1]

Zusammenfassung

Menschen sind ohne ein Netzwerk an anderen Menschen, die sich über Sprache, körperliche und soziale Zuwendung begegnen, kaum überlebensfähig. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Konsequenzen dieser These auf der Ebene der Identitätsentwicklung. Der u.a. von Mead, Goffman, Erikson und Krappman gelegte sozialpsychologische Pfad zur Rolle der signifikanten Anderen für Identität wird systematisch für ein Modell alltäglicher Identitätsentwicklung aufgegriffen. Es wird auf den verschiedenen Ebenen des Modells analysiert, welchen Stellenwert soziale Netzwerke für die jeweiligen Identitätsprozesse haben. Am Beispiel der Anerkennung wird auch an empirischem Material der konstitutive Beitrag von Netzwerken für die Identitätsentwicklung gezeigt.

Damit werden Netzwerkanalysen nicht nur für Fragen der Gemeinschaftsbildung oder Entstehung sozialen Kapitals, sondern auch für die Identitätsforschung wichtig. Dies gilt vor allem für jene historischen Etappen, in denen wie in der aktuellen Spätmoderne der individuelle Spielraum der Subjekte in der Ausformung ihrer Identität zunimmt.

Schlüsselwörter

Soziale Netzwerke, Identitätskonstruktionen, Anerkennung, Zugehörigkeit

Summary

Without a network of people who talk and meet physically and socially humans can hardly survive. This article is concerned with the consequences of this thesis with focus on identity evolution. By systematically resuming Mead, Goffman, Erikson und Krappman’s socio-psychological path on the role of the significant others for someone’s identity a model on day-to-day identity formation is created. The importance of social networks for the identity process will be analysed on the different levels of the model. Empirical data on acceptance serve as an example to show the constructive contribution of networks to identity evolution. So network analysis are not only relevant for community building and social capital accumulation but also for research on identity- and this especially in historical periods, like in current postmodernism, when the subjects’ individual scope of forming their identity increases.

Key words

Social network, Identity construction, Appreciation, Belonging

1. Einführung

Vor ca. 1000 Jahren führte Friedrich II. ein ungewöhnliches Experiment durch. Er war bekannt dafür sich nicht mit der vorgegebenen, göttlichen Ordnung einfach abfinden zu wollen. Friedrich II. wollte hinter die Dinge sehen und dabei interessierten ihn gleichermaßen natur- wie humanwissenschaftliche Fragen. Mit dem Interesse eines Wissenschaftlers, aber der Grausamkeit eines Herrschers führte er in Sizilien diverse Menschenexperimente durch. So wollte er beispielsweise erfahren, welche Sprache die Menschen ohne Einfluss ihrer Eltern als erste sprechen würden (die hebräische, die griechische oder lateinische, die arabische oder doch die jeweilige Sprache ihrer Eltern, die sie geboren hätten). Dazu wurden Säuglinge ihren Müttern sofort nach der Geburt weggenommen und in abgelegene Höhlen gebracht. Zwar fehlte ihnen an Nahrung und Kleidung nichts. Ammen und Pflegerinnen wurde aber aufgetragen, »sie sollten den Kindern Milch geben, dass sie an den Brüsten saugen möchten, sie baden und waschen, aber in keiner Weise mit ihnen schöntun und zu ihnen sprechen.“ (Jacques Benois-Méchin 1982, 219) Die erhoffte Antwort auf sein Anliegen blieb aus (vgl. Benois-Méchin 1982, 219 und Stürner 2000, 449). Alle Kinder dieses Experiments starben nach kurzer Zeit.

Menschen sind ohne ein Netzwerk an anderen Menschen, die sich über Sprache, körperliche und soziale Zuwendung begegnen, kaum überlebensfähig.1 Diese These ist auch Teil der Diskurse der Sozialanthropologen zur Frage, was Menschen veranlasst sich in Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften zu sozialisieren. Die sozialanthropologische Ansätze sind sich weitgehend darin einig, dass die Orientierung auf andere Menschen zu den Grundkonstanten menschlichen Lebens gehört. „So unmöglich es dem Menschen ist, sich in völliger Vereinzelung zum Menschen zu entwickeln, so unmöglich ist es ihm auch, in der Vereinzelung eine menschliche Umwelt zu produzieren. Vereinzeltes Menschsein wäre Sein auf animalischem Niveau, das der Mensch selbstverständlich mit anderen Lebewesen gemein hat. Sobald man spezifisch menschliche Phänomene untersucht, begibt man sich in den Bereich gesellschaftlichen Seins. Das spezifisch Menschliche des Menschen und sein gesellschaftliches Sein sind untrennbar verschränkt. Homo sapiens ist immer und im gleichen Maßstab auch Homo socius.“ (Berger/Luckman 1970, 54). Es ist vor allem Mead der, im Unterschied zu Gehlen und Plessner, das gemeinsame Handeln einer Gruppe artgleicher Individuen als konstitutiven Prozess der Menschwerdung entwickelt (vgl. Honneth & Joas 1980, 65). In Auseinandersetzung u.a. mit McDougall betont er die Wechselwirkung, die durch den Kommunikationsprozess ausgelöst wird. „Wichtig ist an der sozialen Organisation des Verhaltens durch Instinkte nicht so sehr, dass ein Lebewesen in einer sozialen Gruppe tut, was die anderen tun, sondern dass das Verhalten eines Lebewesen einem anderen als Reiz zu einer bestimmten Handlung dient, dass diese Handlung ihrerseits jenes erste Lebewesen zu einer bestimmten Reaktion reizt und dass sich diese Wechselwirkung in unablässiger Interaktion fortsetzt.“ (Mead 1980, 206). Das Besondere am Menschen ist seine Fähigkeit zur antizipatorischen Repräsentation des Verhaltens anderer. „Wenn die Form des Ich für unser gesamtes Bewusstsein wesentlich ist, dann führt sie notwendig die Form des bzw. der anderen mit sich. Aus welchen Gründen auch immer der Solipsismus metaphysisch unmöglich oder möglich sein mag, psychologisch gibt es ihn nicht. Es muss die Ich-Identität der anderen geben, wenn die eigene Ich-Identität existieren soll.“ (Mead 1980, 207). Es ist damit vor allem Mead zu verdanken, dass im Unterschied zu vielen anderen anthropologischen Ansätzen (vgl. Gehlen, Plessner) der „social act“ im Mittelpunkt steht und auch die untrennbare Verbindung von sozialen Netzwerken und Identität sichtbar wird. Diese soll im folgenden Artikel unter der Frage der sozialen Verortung der Identitätsentwicklung ausführlicher nachgezeichnet und an einem Aspekt dem Anerkennungsthema vertieft werden.

2. Soziale und personale Identität – Entwicklungslinien der Identitätsforschung

Meads Vorstellung von Identität beruht auf der Annahme, dass sich jeder nur mit den Augen anderer sehen kann. Diese Annahme wurde vielfach in unterschiedlichen Identitätstheorien aufgegriffen. Drei Beispiele aus den für die Identitätstheorie wichtigen 1950-80er Jahren sollen kurz benannt werden, bevor dann an einem neueren Modell der Identitätstheorie systematisch der Stellenwert sozialer Netzwerke für die Identitätsentwicklung aufgezeigt wird.

Erving Goffmann, ein Soziologe, früh geprägt durch seine Zeit an der Wiege des Interaktionsimus in Chicago, geht in seinen identitätsbezogenen Überlegungen von einem Wechselspiel von sozialer, personaler und Ich-Identität aus. Es ist bei ihm vor allem die soziale Identität, in der das Subjekt sich an den anderen orientiert und sich diesen präsentiert. In Analogie zum Theater2 spricht er davon, dass es gilt sich auf den Bühnen des Lebens zu behaupten, d.h. die sozialen Erwartungsmuster, die mit bestimmten Rollen verbunden sind, zu antizipieren und mit individuell verschiedenartigen Formen von Gestik, Mimik und Distanz auszufüllen. Für ihn prägt u.a. die persönliche Identität wie Personen die Distanz zu einer Rolle umsetzen. Goffman hat in seinem Buch „Stigma über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität“ zudem mit der Unterscheidung zwischen der „virtualen sozialen Identität“ und der „aktualen sozialen Identität“ die Möglichkeit einer Diskrepanz aufgemacht, in der ein Stigma sich entwickeln kann. Dieses entsteht in der Abweichung und Typisierung vom normal Erwartbaren und in der Folge für das stigmatisierte Subjekt in einem permanenten Mangel an Akzeptanz.

Eine besonders wichtige Rolle in der Erforschung der Identität nahm der dänisch-deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Erikson ein. In seinen theoretischen wie empirischen Studien beschrieb er, wie vor allem Jugendliche in ihrer Ich-Synthese auf dem Weg zum erwachsenen Ich versuchen, eine erfolgreiche Variante der jeweiligen Gruppenidentität zu entwickeln. Erikson sah den Prozess der Identitätsgewinnung damals vor allem unter der Gefahr der Diffusion. Diese tritt immer dann ein, wenn Jugendliche es nicht wagen, sich den ihnen angeboten sozialen Modellen anzuvertrauen und einen Platz im sozialen Leben zu finden. Diese Diffusion muss jedoch überwunden werden, wenn die in seinem Stufenmodell psychosozialer Entwicklung besonders wichtige sechste Stufe erreicht wird, in der das erwachsene ICH sich formt.

Es war vor allem Krappmann – der im deutschen Raum wichtigste Identitätsforscher dieser Zeit – der schon früh darauf hinwies, dass unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen Jugendliche keine einfachen Anpassungsleistungen vollbringen, sondern gefordert sind „…sich ihren Lebenssinn aus einer nicht zu überschauenden Fülle von vereinbaren und unvereinbaren Möglichkeiten selber zu konstruieren.“ (Krappmann 1997, 80). Er entwarf von daher das Modell einer balancierenden Identität (Krappmann 1969). Gemeint ist „nicht eine wohlbalancierte Identität, sondern eine die aus ständiger Anstrengung um neue Vermittlung entsteht“ (Krappmann 1997, 81).

Krappmann´s Identitätskonzept nimmt schon zahlreiche Elemente auf, die moderne Identitätstheorien von den Ansätzen der 50-80er Jahre unterscheiden. Generell kann man sagen, dass die Identitätsentwicklung heute prozesshafter, dialogischer und auch diskontinuierlicher gesehen wird als dies noch in den meisten Ansätzen der fünfziger bis siebziger Jahre der Fall war. So nimmt die Identitätstheorie mit der prozessualen Wende Abschied von einem Identitätsverständnis, in dem Identität etwas ist, dass Menschen stufenweise in ihrer Kindheit und Jugend entwickelt (wie etwa in den Theorien von Nunner-Winkler (1983), Kegan (1983), und teilweise auch Erikson (1973)). Der Prozess der Entwicklung der Identität hält ein Leben lang an, und die Identitätstheorie löst sich damit von der Vorstellung eines reifen Individuums, das zum Ende der Adoleszenz ein stabiles Selbstgefühl erreicht, das nur unter besonderen Krisen noch verändert wird.

In der Folge bedeutet dies auch Abschied zu nehmen von einem Identitätsverständnis, das auf einem Homöostasemodell basiert. Identität wird inzwischen als diskontinuierlicher Prozess gesehen und Identitätskrisen gelten als konstitutiver Bestandteil der Identitätsarbeit. Sie sind primär nicht Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung, sondern hinter diesen verbergen sich Ambivalenzen und zum Teil auch widersprüchliche gesellschaftliche wie subjektive Anforderungen, die im Alltag eines Subjekts präsent sind. Identitätsentwicklung wird somit auch verstanden als Ergebnis eines ständigen Ringens des Subjekts um eine lebensphasisch stimmige Variante seiner Identität. Kohärenz und Kontinuität bleiben zwar wichtige Modi der Identitätsarbeit, gewinnen aber eine andere, weit weniger wesenhafte und statische Bedeutung als dies noch in klassischen Identitätstheorien (selbst bei Erikson) der Fall war. Damit kann auch die Vielfalt heutiger Lebensoptionen sowohl als Risiko als auch als Herausforderung für Identität gesehen werden. Eine kohärente Identität ist nicht eine, die Vielfalt reduziert, sondern die gelernt hat, mit Vielfalt umzugehen.

Die dialogische Wende verweist auf die bislang (ausgenommen bei interaktionistischen Ansätzen) eher vernachlässigte Bedeutung von Kommunikation für die Selbstkonstruktion der Identität. Immer deutlicher wird heute der Modus der Narration (Kraus 1996). Über ihn, d.h. mittels Selbsterzählungen versucht das Individuum für sich und bestimmte Lebenswelten eine verstehbare, sinnvolle und auch selbstbestimmte Form zu finden, in der sich die Fragen „wer bin ich, wer war ich und wer werde ich sein?“ aufeinander beziehen. Diese Narrationen dienen jedoch nicht nur der Verständigung, sondern sind konstitutiv für die Identitätskonstruktion des Subjekts.

Eine weiteres Unterscheidungskriterium, das im Rahmen moderner Identitätstheorien als nicht mehr hilfreich gesehen wird, ist jene zwischen personaler und sozialer Identität, wie sie etwa noch in den Überlegungen von Goffman (1963) konzipiert war. Identität ist gerade jener subjektive Akt, der die Kluft zwischen Innen und Außen zu überbrücken hilft und wird als Balanceakt und Passungsleistung des Subjekts verstanden, in der soziale und personale Aspekte verschmelzen. Mit dem Ende jener gesellschaftlichen Phase, in der eine Person ihr Leben zwar als Entwicklung begriff, diese jedoch in einem wohlgeordneten stabilen gesellschaftlichen Kontext eingebettet war, wird Identität wieder verstärkt als ein bewusster und vom einzelnen aktiv zu bestimmender Akt gesehen. Anders gesagt wird mit der gesellschaftlichen Modernisierung die anthropologische Grundkonstante der eigenen Konstruierbarkeit der Identität (wieder) zur individuellen Herausforderung. Der in den fünfziger bis Ende der siebziger Jahre über eine stabile Ordnung und soziale Rollen gegebene gesellschaftliche Rahmen ist offener, diffuser und brüchiger geworden. Ob es will oder nicht, das Subjekt muss verstärkt in seiner alltäglichen Identitätsarbeit permanente Konstruktionsleistungen vollbringen.

3. Das Modell alltäglicher Identitätsarbeit

Wie kann man sich diese Konstruktionsleistungen vorstellen? Ziel des im Folgenden dargestellten Modells alltäglicher Identitätsarbeit (vgl. ausführlicher Straus/Höfer 1997 und Keupp et al. 1999; Höfer 2000) ist es, den komplexen intra- und interpersonellen Prozess in seinen einzelnen Schritten und Strukturelementen versteh- und analysierbar zu machen. Entwickelt wurde das Modell in einem 10 jährigen Forschungsprojekt am SFB 333 in München, sowohl in Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Identitätsmodellen wie auch empirischen Längsschnittdaten, bei dem 152 Jugendliche über 6 Jahre in ihrer Identitätsentwicklung begleitet wurden.

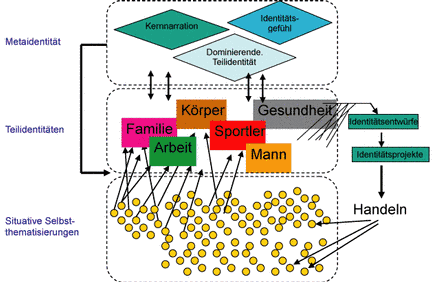

Die folgende Abbildung gibt das Modell in seinen Strukturelementen und jenen Aspekten wieder, die im Folgenden ausführlicher für die Analyse sozialer Verortung herangezogen werden. Dabei werden die Identitätsprozesse auf drei Ebenen sowie im Wechselspiel der Ebenen betrachtet.

- Abb. 1: Modell der Identitätsarbeit (Keupp et al., 1999, 218)

Ebene der situativen Selbstthematisierungen und soziale Netzwerke

Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Diese Fragen sind grundlegend und alltäglich zugleich. Jede unserer Handlung begleiten wir mit einem differenzierten Akt der Bewertung. In diesem reflektieren wir unsere Handlungen unter verschiedenen Perspektiven. Beispielsweise wird uns ein Skifahrer auf die Frage, wie es ihm auf der Piste ergangen ist, seinen emotionalen Eindruck mitteilen („cool“) und vielleicht beschreiben, dass ihm „diesmal der Einstieg in die Buckelpiste besonders gut gelungen ist, „danach ging alles wie von selbst“ (als sein kognitives Bild von sich). Beide Eindrücke werden stets mitbestimmt von dem, wie man sich in den Augen anderer sieht (er hat bewundernde Blicke der Freunde geerntet und dies seiner Technik zugeschrieben). Jede Selbstthematisierung setzt sich aus verschiedenen Modi der Selbstwahrnehmung (Straus/Höfer 1997 273 ff., Keupp et al. 1999, 218ff.) zusammen. Offensichtlich ist, dass in jedem Fall die Antizipation wie eine Handlung von (sozialen) Anderen wahrgenommen wird, untrennbar all unsere Selbstthematisierungen mitprägt.3 Ein Teil dieser Selbstthematisierungen erfolgt im Rahmen kollektiver Identitätszuschreibungen. Beispielsweise wenn ein Fußballfan, beim Zuhören einer Radioreportage seines Lieblingsclubs Teil einer unsichtbaren Fangemeinde seines Clubs wird, oder wenn ein Musikfan, im Konzert seiner Lieblingsband Teil einer rhythmisch klatschenden, mitsingenden und -tanzenden Menge wird. Oft beruht dieses Erleben nicht nur auf einer subjektiven Konstruktion eines Subjekts, sondern ist durchaus geplantes Kalkül einer Bühnenshow bzw. Ergebnis einer medialen Inszenierung.

Ebene der Teilidentitäten und soziale Netzwerke

Auf der Ebene der Teilidentität werden die situativen Selbsterfahrungen verdichtet, die Identität einer Person erhält übersituative Konturen. Beispiele sind die Integration der Erfahrungen der eigenen Person unter bestimmten lebensweltlichen und lebensphasischen Rollen: (als Berufstätige, als heterosexuelle Lebenspartnerin, als Mutter usw.). Eine steuernde Funktion haben die jeweiligen Identitätsprojekte, die ein Subjekt verfolgt. Bei diesen handelt es sich zunächst um bestimmte Entwürfe, wie man als Person in einer bestimmten Teilwelt (beispielsweise als Berufstätige und als Mutter) sein möchte. Aus teils unterschiedlichen Entwürfen kristallisiert sich dann ein konkretes Projekt heraus, dem man versucht in seinen Handlungen gerecht zu werden. Welche Projekte man wählt und welche Identitätsprojekte man für sich als interessant und möglich ansieht ist nicht nur Produkt medialer Inszenierung, sondern wird vor allem durch das jeweilig soziale Netzwerk geprägt. In sozialen Netzwerken werden Identitätsprojekte vorgelebt und kommunikativ als besser/schlechter oder/und als angemessener/weniger angemessen bewertet. Zudem werden diese Optionen zeitlich codiert („jetzt oder nie“, „kannst Du später auch noch wählen“ usw.).

Unter der Perspektive sozialer Verortung geht es zudem um jene Teilidentitäten, in denen ein Individuum ein Wir-Gefühl konstruiert, d.h. sich als „Gleichgesinnter“ bzw. als Teil einer Bewegung oder einer Gruppe fühlt und entsprechende Identitätsprojekte zu entwerfen und zu realisieren versucht. Beispiele sind der Parteigänger, der große Teile seiner Freizeit mit politischen Treffen und Aktionen seiner Partei verbringt oder der Umweltschützer, der über konkrete Aktionen und seinen Lebensstil Grundsätze eines ökologischen Lebens umzusetzen versucht und sich an Aktionen und der gelebten Gemeinschaft einer Naturschutzorganisation orientiert. In all diesen Beispielen geht es um mehr als nur gelegentliche situationale soziale Verortungen. Ähnliches trifft für ‚eingefleischte’ Fans zu, die große Teile ihrer Zeit und daran gekoppelt Teile ihres Lebensentwurfs in und für ihren Club, ihre Organisation, ihren „Star“, ihr Steckenpferd leben. Allerdings wäre es überzogen davon zu sprechen, dass jeder, der gerne Fußballspiele besucht oder immer wieder an Konzertveranstaltungen einer bestimmten Musikrichtung teilnimmt, bereits eine entsprechende Fanidentität entwickelt. Beispielsweise sind heute viele Menschen Mitglied der Gewerkschaften, ohne dass jedoch die bloße Zugehörigkeit für sie auch identitätsbezogen relevant ist. Bei anderen Personen hingegen bleibt die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft nach wie vor zentraler Teil ihrer beruflichen Identität.4 Mit Blick auf die Veränderung der modernen Gesellschaft seit den 1950er und 1970er Jahren kann man die These aufstellen, dass viele der sozialen Verortungen heute eher an der Oberfläche bleiben. Sie sind mit wenig(er) Identifikation und einem peripheren Zugehörigkeitsgefühle verbunden und lassen sich damit nicht mehr sinnvoll als Teilidentität erklären.

Ebene der Metaidentität und soziale Netzwerke

Auf dieser dritten Ebene sind es drei Konstrukte, die uns helfen zu verstehen, wie ein Subjekt die vielfältigen Erfahrungen und Teilidentitäten koordiniert.

Das Identitätsgefühl

Während die Teilidentitäten jeweils einen bestimmten Ausschnitt einer Person darstellen, entsteht das Identitätsgefühl aus der Verdichtung sämtlicher biografischer Erfahrungen und Bewertungen der eigenen Person auf der Folie zunehmender Generalisierung der Selbstthematisierung und der Teilidentitäten. Hinter der Annahme eines solchermaßen generalisierten Selbsterfahrungsrahmens steckt die These, dass Subjekte bestimmte Aspekte situationaler Selbsterfahrungen nicht nur im Rahmen einer Teilidentität verarbeiten, sondern zusätzlich auch in ihrem Kerngehalt im «Identitätsgefühl» abspeichern. Gemeint ist darunter ein Set von relativ andauernden und integrierten fundamentalen Überzeugungen, Prinzipien und Entscheidungen. Diese Prinzipien bestimmen die Dinge, die wir achten und Wert schätzen, und sie bewerten die Handlungen, auf die wir stolz sind, die uns verletzen oder beschämen und für die wir Revanche wollen. In unseren Modellüberlegungen zum Konzept alltäglicher Identitätsarbeit unterscheiden wir dabei nochmals zwischen zwei Teilkonstrukten. - Das Selbstgefühl umfasst die Bewertungen, wie gut, wie stimmig, wie nützlich ich mich fühle und beinhaltet sowohl positive Gefühle wie Selbstakzeptanz, Selbstwertschätzung und auch negative Gefühle wie Selbsthass, Selbstherabsetzung.

- Das Kohärenzgefühl (Antonovsky 1981, Höfer 2000) umfasst dagegen jene Bewertungen, in denen es um das Gefühl geht, wie gut es einem gelingt, seinen Alltag zu bewältigen. Hier geht es um Gefühle von Sinnhaftigkeit, Machbarkeit und Verstehbarkeit.

Die Verdichtung der Erfahrungen erfolgt bei beiden Konstrukten nicht aufgrund einfacher Generalisierungen, sondern entlang zentraler Identitätsziele. Wenn beispielsweise jemand sich als Außenseiter empfindet, dann kann dies, auf eine Teilidentität bezogen, durchaus positive Konnotationen haben (als Widerstand gegen eine von ihm so nicht akzeptierte Mehrheit). Auf der Ebene des Identitätsgefühls (als generalisierte Erfahrung über verschiedene Teilidentitäten und Ergebnis vieler situationaler Selbsthematisierungen) symbolisiert es eher eine schwierige soziale Integration. Das Identitätsgefühl ist von daher auch der Ort, an dem das Subjekt die Erfahrung von gelungenen/ misslungenen sozialen Verortungen verarbeitet.

Biografische Kernnarrationen

Teilidentitäten und insbesondere das Identitätsgefühl sind komplexe ldentitätsgebilde, die dem Subjekt nur zum Teil bewusst sind und die immer nur in Ausschnitten anderen erzählt werden (können). Bei den Kernnarrationen handelt es sich dagegen um jene Teile der Identität, in denen das Subjekt einerseits für sich selbst «die Dinge auf den Punkt» zu bringen versucht, zum anderen um jene Narrationen, mit denen jemand versucht, dies anderen mitzuteilen. Verkörpert sich im Identitätsgefühl das Vertrauen zu sich selbst, so handelt es sich bei den Kernnarrationen um die Ideologie von sich selbst, um den Versuch des Subjekts sich und seinem Leben einen, anderen Personen auch kommunizierbaren Sinn zu geben.

Biografische Kernnarrationen sind das Ergebnis der narrativen Anstrengung des Einzelnen, die auf das jeweilige soziale Umfeld gerichtet ist. Subjekte werden in ihren Kernnarrationen immer Bezug auf die konkreten Anderen nehmen, die ihre aktuelle Lebenswelt bestimmen und für die sie diese Erzählungen u.a. auch bilden. Ein Teil dieser Kernnarrationen bilden auch soziale Verortungen, d.h. subjektive Zurechnungen zu kollektiven Gebilden. Dabei enthalten biografische Kernnarrationen stets auch Fundstellen des Gelingens oder Misslingens von Zugehörigkeit.

Empirisch gesehen dürften sich auf dieser Ebene eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen festmachen lassen. Beschreibungen von sich selbst als Deutscher, als Gewerkschaftler, als Katholik scheinen nicht nur seltener geworden zu sein, sie bedeuten oftmals auch einen deutlich geringeren Grad an Identifikation als früher. Generell vermuten wir aufgrund unserer Längsschnitterfahrungen zumindest bei den jüngeren Generationen einen deutlichen Rückgang an kollektiven Selbstbeschreibungen.

Die dominierende Teilidentität

Das dritte Konstrukt auf der Metaebene der Identitätsarbeit5 ist die „dominierende Teilidentität“. Ihre Dominanz verdankt diese gegenüber anderen Teilidentitäten vor allem zwei Gründen. Zum einen sind diese Teilidentitäten aktuell besser organisiert, das heißt sie vermitteln dem Subjekt in puncto Anerkennung, Selbstachtung, Autonomie und Originalität mehr Sicherheit. Zum zweiten haben sie in einer jeweiligen Lebensphase eine höhere Relevanz als andere. Welche Teilidentität jeweils dominiert, kann sich im Verlauf eines Lebens mehrmals ändern. Das hier nur angedeutete Spiel von Dominanz und Latenz von Teilidentitäten hat deutliche Auswirkungen auf die gesamte Identitätsarbeit: Subjekte arbeiten nicht gleichwertig an allen Teilidentitäten, sondern selektiv.

Handlungsfähigkeit als Syntheseleistung der Identität

Der Prozess der Identitätsarbeit und die daraus entstehenden subjektiven Konstruktionen erlauben es dem Einzelnen, sich als handlungsfähiges Subjekt in seiner jeweiligen sozialen Welt zu verorten. Drei dazu notwendige Syntheseleistungen sollen im Folgenden unter einer Netzwerkperspektive diskutiert werden:

a) Bei der ersten Syntheseleistung steht die Frage im Mittelpunkt, wie es dem Subjekt gelingt, aus der Vielzahl an Möglichkeiten für sich stimmige Identitätsprojekte zu realisieren und dabei trotz aller Verschiedenartigkeit sich als kohärent zu erleben. Vereinfacht geht es dabei um zwei eng miteinander verwobene Probleme. Das erste besteht darin, dass in vielen Lebensbereichen Subjekte heute (zumindest historisch gesehen) unter vielen möglichen Lebensentwürfen wählen können, ohne dass sie jedoch sicher wissen, welche langfristigen Konsequenzen mit diesen Entscheidungen verbunden sind. Das vielleicht prominenteste Beispiel sind heutige Berufsentscheidungen, deren Wert derzeit kaum jemand taxieren kann.

Das zweite Problem besteht darin, dass jede getroffene Wahl durch andere, ebenfalls mögliche Optionen, droht entwertet zu werden (genauer: durch den Zweifel, ob eine andere Entscheidung nicht besser gewesen wäre).

Soziale Netzwerke geben dabei einerseits Orientierungshilfe. Über die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen bzw. Netzwerksegmenten erhöht man die Möglichkeit, bestimmte Lebensentwürfe am Beispiel konkreter Anderer zu erleben, bzw. findet Vorbilder und auch Partner für die Realisierung bestimmter Identitätsprojekte. Man investiert u.a. auch in soziales Vertrauen zu anderen, die einem bestimmte Lebensentwürfe vorleben oder bei der Wahl beraten/unterstützen in der Hoffnung, das Risiko von Fehlentscheidungen zu minimieren.

Andererseits helfen soziale Netzwerke auch bei der Frage der Normalitätsdefinition. Es geht um die, schon Goffmann beschäftigende Frage, in welchem Spektrum Andersartigkeit noch toleriert wird, d.h. ein Lebensentwurf, obwohl er insgesamt oder in einer bestimmten Facette anders ist als der von anderen, als akzeptabel und gleichberechtigt eingestuft wird. Unsere Identitätsuntersuchung (Keupp et al. 1999) hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, sich von einem Kohärenzverständnis zu verabschieden, das inhaltliche Bezüge im Sinne wertbezogener gleicher Präferenzen in den Mittelpunkt stellt (Motto: Ich bin kohärent, wenn ich in verschiedenen Situationen und Lebensbereichen immer nach den gleichen Prinzipien handle). Stattdessen arbeiten Subjekte heute stärker mit einem prozessualen Kohärenzbegriff (vgl. Höfer 2000)6. Auch wenn man sich unterschiedlich verhält oder Prinzipien wechselt, erlebt sich ein Subjekt als kohärent, wenn die gewählten Prinzipien und Projekte subjektiv sinnvoll verstehbar7 und auch selbst bestimmbar bleiben. Auf soziale Netzwerke übertragen heißt dies zweierlei: Zum einen können soziale Netzwerke auch dann ein Kohärenzerleben verstärken, wenn sie in Wirklichkeit fluid und wechselhaft sind und wenn sie sich mit verändern. Zum anderen können stabil bleibende soziale Netzwerke das Kohärenzerleben fördern, wenn sie auch bei einem deutlichen Wechsel von Verhalten oder/und Einstellungen einer Person diese Person weiter akzeptieren und wertschätzen.

b) Die zweite Syntheseleistung bezieht sich auf den für pluralisierte Gesellschaften nicht untypischen Versuch, auch teils konträre Identitätsziele parallel zu leben. In unserem Verständnis von Identitätsarbeit geht es nicht primär darum Ambivalenzen und Widersprüche aufzulösen, sondern diese in ein für eine Person akzeptables Spannungsverhältnis zu bringen. Versteht man Ambivalenzen nun eben nicht als «Nicht-Lösung», sondern sieht darin auch Herausforderungen für die Weiterentwicklung von Identität, so sind sie ein wichtiger Bestandteil gelungener Identitätsarbeit. Hinter diesen Überlegungen steht die Frage, wie es dem Subjekt gelingt, Prozesse und Konstruktionen der Identitätsarbeit in ein Passungsverhältnis zu bringen, das aus Sicht des Subjekts «stimmig» ist und das Gefühl erzeugt, dass man selbst etwas Gelungenes geschaffen hat. Dieses Gefühl will ich mit dem Begriff der Authentizität fassen.

Die Einbettung in soziale Netzwerke unterstützt das Subjekt, die soziale Fragmentierung der Lebensstile in einen netzwerkbezogen lebbaren Rahmen zu stellen. Die Zahl der erfahrenen Lebensstile und Identitätsentwürfe wird allein schon durch die lebensweltlichen Zusammenhänge und die möglichen Netzwerkpartner beschränkt. Andererseits werden Netzwerksegmente auch oft dann verändert, wenn das Gefühl der Stimmigkeit nicht mehr gegeben ist. Haben früher soziale Gruppen aber auch regionale Faktoren geholfen, verschiedene Werte zu harmonisieren (bzw. durch meist lokal verankerte soziale Kontrolle zu beschränken), bleibt diese Integrationsarbeit heute stärker dem Subjekt überlassen. Dies fordert höhere subjektive Kompetenzen (vgl. Döbert/Habermas/Nunner-Winkler 1980), erhöht aber auch den Gestaltungsspielraum.

Die dritte Syntheseleistung dreht sich um die Frage, wie ein Subjekt die Vielzahl unterschiedlicher Werte und Würdigungen anderer für sich verarbeitet. Im Mittelpunkt steht hier, das im Folgenden ausführlicher thematisierte Konstrukt der Anerkennung.

4. Der zentrale Einfluss sozialer Netzwerke auf die Herstellung von Anerkennung

„Das wohl schicksalhafteste Paradoxon besteht in unserem Bedürfnis nach Anerkennung und gleichzeitig nach Unabhängigkeit.“ (Benjamin 1993, 214) Benjamin analysiert das Problem, dass eine andere Person, wenn wir unabhängig von ihr sein wollen, zugleich auch unserer Kontrolle entzogen wird und wir sie dennoch brauchen. Dieses Problem existiert bereits von frühen Kindesbeinen an. „Das Paradoxon besteht darin, dass das Kind nicht nur unabhängig werden will, sondern auch als unabhängig anerkannt werden will, und zwar genau von der Person, von der es am meisten abhängig ist.“ (ebd., 53ff.) Hinter diesen Aussagen steckt neben dem Wunsch nach Eigenständigkeit vor allem ein Thema, um das es in der Identitätsarbeit im Besonderen geht: Wie erreiche ich mit dem, was ich tue und wie ich mich darstelle Anerkennung von signifikanten Anderen? Auch die ebenfalls aus einer psychoanalytischen Sicht argumentierende Sigrun Anselm spricht davon, dass die Identitätsfrage von der Anerkennungsfrage nicht zu trennen sei (Anselm 1997, 137). Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen steht die Frage, wie die fundamentalen Modi für die Entstehung eines individuellen Selbst - Identifizierung und Selbstbehauptung - in Einklang zu bringen sind (ebd., 139). Der moderne Anerkennungskonflikt besteht ihrer Meinung nach heute darin, dass die Balance zwischen beiden Modi keine Selbstverständlichkeit mehr hat: es besteht heute ein Zwang zur Selbstbehauptung. Während Taylor die gesellschaftlichen Veränderungen auf einer Makrostruktur in den Mittelpunkt rückt, konstatiert Anselm (durchaus auf der Basis einer ähnlichen Gesellschaftsdiagnose) auf der Personenebene, dass Identifizierung und Selbstbehauptung immer vor der Gefahr stehen, zu Gegenspielern zu werden. Während Taylor noch allgemein von der Gefahr des Scheiterns spricht, sieht Anselm bereits konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das gegenwärtige Anerkennungsspiel gestört ist. Dabei gilt es drei Elemente von Anerkennung zu unterscheiden, in deren Zusammenspiel sich ein klassisches Identitätsthema (die ineinander verschlungenen Innen- und Außenbeziehungen) widerspiegelt. - Der erste basale Akt ist die Erfahrung von Aufmerksamkeit. Mit Aufmerksamkeit signalisieren wir Anderen: Du bist wer, ich sehe dich, ich höre dir zu, ich lass mir Zeit, um dich kennen zu lernen, ich bin neugierig auf dich. Aufmerksamkeit zu erfahren bedeutet als lebendige, wichtige Person wahrgenommen zu werden.

- Das zweite Element von Anerkennung ist die positive Bewertung durch Andere: Hier signalisieren wir unserem Gegenüber ich finde gut, was Du denkst/sagst/fühlst/tust bzw. wie Du es denkst, wie Du dich gibst, welche Prozesse Du herstellst. Dieses Element der Anerkennung zeigt dem Gegenüber, dass ich ihn schätze, es als wichtig und richtig ansehe, was er tut.

- Und das dritte Element ist der Akt der Selbstwertschätzung. Jede/r hat eine Art inneren Maßstab, was er/sie selbst als gut, wichtig, als eine relevante Leistung ansieht. Mit dem Akt der Selbstanerkennung codieren wir auch das, was andere an uns bewertet haben: Wir beurteilen, ob ich das, was andere an mir schätzen, ebenfalls als gut und angemessen empfinde oder diese Bewertung eher nicht teilen kann.

Anerkennung zu erfahren erfordert also, dass uns jemand als Person wahrnimmt, dass wir durch unser Gegenüber Wertschätzung erfahren und dass wir diese auch annehmen. So einfach sich dieser Mechanismus anhört, so komplex sind jedoch die Bedingungen unter denen wir und andere Anerkennung herstellen. Für die Komplexität des Anerkennungsprozesses ist eine Reihe von Gründen relevant. Zum einen steht, wie oben schon beschreiben, der Anerkennung im Prozess der Identitätsentwicklung das Ziel der Selbstbehauptung gegenüber. Zum zweiten liegen in jedem der drei Erfahrungsmodi (Aufmerksamkeit, Fremdwertschätzung/ Selbstwertschätzung) sowohl einzeln als auch in der Kombination unterschiedliche Möglichkeiten der Relativierung und Entwertung von Anerkennung. Und drittens ist Anerkennung wie viele wichtige Dinge im Leben (leider) ein knappes Gut.

4.1 Anerkennung als ein Wechselspiel

Ein zweiter Grund, der Anerkennung zu einem komplexen und widersprüchlichem Thema menschlicher Erfahrung macht, betrifft das eben nur scheinbar einfache Wechselspiel von „wahrgenommen werden“, „wertgeschätzt zu werden“ und dem Akt der Selbstwertschätzung. Denn nur wenn alle oben genannten drei Erfahrungsmomente “erfüllt” sind, kann eine Erfahrung eine gelingende “anerkennende” Wirkung entfalten. Fehlt eine der drei Komponenten oder wird sie im Wechselspiel mit den anderen uneindeutig, bleibt die Anerkennung unvollständig und wird von einem mit Zweifeln erlebt. Vier typische Problemsituationen möchte ich kurz benennen (s.a. Straus 2002 ) - In der ersten Konstellation geht es um die Erfahrung, wenn man zu wenig oder keine Aufmerksamkeit erfährt. Etwa wenn Menschen das Gefühl entwickeln nicht oder zu wenig wahrgenommen zu werden oder nur noch als Stereotyp. Aus vielen Liebesbeziehungen kennen wir das Problem, wenn ein Partner den Eindruck gewinnt der andere nimmt mich nicht mehr wirklich wahr, er hört nicht mehr zu. Wir kennen es auch von Kindern und den fatalen Folgen, wenn sie in familialen Situationen der Nicht-Beachtung aufwachsen, die, je länger und intensiver sie erfahren werden, fast zwangsläufig zu einer psychischen Verwahrlosung führt. Auf Dauer nicht wahrgenommen zu werden ist eine Basisgefährdung menschlicher Existenz.8

- Die zweite Problemkonstellation dreht sich um die Erfahrung, dass man zwar Aufmerksamkeit erfährt, dabei aber wenig positive Bewertungen erhält“. Nicht wenige von uns können aus ihrer Schulzeit über Beispiele und deren Folgen berichten, wenn sie über längere Zeit mit ihren Leistungen von LehrerInnen und dann oft auch den Eltern nur negative Bewertungen erfahren. Ähnliche Erfahrungen machen auch Menschen, die in ihrer Gruppe, den Status von MitläuferInnen haben oder Menschen, die in völlig ungleichwertigen Beziehungsstrukturen aufwachsen. Bleiben dies Einzelerfahrungen oder bekommt man in dem gleichen Lebensbereich auch andere Rückmeldungen (also beispielsweise in der Schule von anderen LehrerInnen auch positive Rückmeldungen erhält), relativiert sich die fehlende Wertschätzung. Wenn Menschen aber in einem Lebensbereich über längere Zeit nur negative Bewertungen erfahren, führt dies meist zu einer verminderten Selbstanerkennung. Dies gilt selbst dann, wenn wir keine negativen, sondern „nur keine positiven“ Rückmeldungen bekommen. Die nicht geäußerte positive Bewertung der anderen wird dann zunehmend als berechtigt interpretiert, das Fehlen von Wertschätzung wird von uns dann zur negativen Wertschätzung radikalisiert. Seltener finden wir in dieser Konstellation, die des inneren Widerstands: Menschen die sagen, was ich tue ist wertvoll, obwohl die anderen mir dies nicht zurückspiegeln.

- Die dritte Konstellation tritt auf, wenn jemand, „obwohl er/sie Aufmerksamkeit und positive Wertschätzung durch wichtige andere Personen erhält, trotzdem wenig Selbstanerkennung äußert. Hier handelt es sich meist um Menschen, die sich in diesem Lebensbereich sehr hohe Werte gesetzt haben oder/und diese nicht selten aus dem Elternhaus übernommen haben. Bildlich gesprochen hängen diese Menschen die Meßlatte für Anerkennung so hoch, dass sie immer wieder unten durch springen müssen oder die Latte – sportlich gesprochen „reißen müssen“. Zum anderen handelt es sich um typische Pessimisten, die dem, was sie hören und spüren, nicht vertrauen. Sie vermuten hinter jedem Lob eine Täuschung oder unterstellen ein strategisches Spiel (Was will der andere mit dem Lob erreichen, warum werde ich gerade jetzt gelobt?). Nicht selten verbergen sich dahinter auch traumatische frühe(re) Erfahrungen, die stärker wirken als die positiven Gegenwartseindrücke. In all diesen Konstellationen entwertet die fehlende Selbstanerkennung die erfahrene Anerkennung durch Andere. Die Menschen haben bildlich gesprochen einen Filter aufgebaut durch den kein lobendes Licht mehr dringt.

- In der vierten Konstellation geht es um eine hohe Selbstwertschätzung, die mit wenig Rückbezug auf tatsächliche Wertschätzung anderer gelebt wird. Diese Variante beruht auf einem eher egoistischen und narzisstischen Selbstverständnis. Solche Menschen entwerfen ein zumeist auf Konkurrenz aufgebautes und auf dem Gefühl der Überlegenheit beruhendes Selbstverständnis. So wenig die Fremdbewertung wichtig ist, so sehr brauchen diese Menschen jedoch die Aufmerksamkeit der anderen, als Kulisse ihrer Selbstinszenierung.

Vor allem die ersten drei Konstellationen erschweren bzw. gefährden eine gelungene Identitätsentwicklung. Hinzu kommt eine weitere Schwierigkeit: Anerkennung ist auch ein knappes und gefährdetes Gut

4.2 Anerkennung als knappes, gefährdetes Gut

Axel Honneth, der renommierte Frankfurter Sozialphilosoph verknüpft die soziologischen und psychoanalytischen Diskurse mit den philosophischen Wurzeln des Anerkennungsthemas. Er kann dabei zeigen, dass wir zwar permanent Erfahrungen machen, die anerkennungsrelevant sind, es sich bei Anerkennung jedoch auch um ein knappes Gut handelt. Honneth (1992) spricht deshalb in Anknüpfung an den jungen Hegel auch vom Kampf um Anerkennung. Anerkennung ist nichts, was man einfach sammeln könnte, sondern ist umstritten und umkämpft. Auch hier kennen wir Beispiele aus dem Alltag: - Geschwister, die um die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der Eltern buhlen;

- Schüler/innen, die um die Wertschätzung eines/r wichtigen Lehrers/in ringen;

- Mitarbeiter/innen, die in Konkurrenz um das Lob und die Anerkennung ihrer Vorgesetzten stehen.

Anerkennung ist aber nicht nur umkämpft, sondern immer gefährdet entwertet zu werden.

Tab. 1: Drei Anerkennungsformen (leicht modifiziert nach Honneth 1992, 211)

| Anerkennungsformen |

Primärbeziehungen (Liebe, Freundschaft) |

Rechtsverhältnisse (Rechte) |

Wertgemeinschaft (Solidarität) |

| Anerkennungsweise |

Emotionale Zuwendung |

Kognitive Achtung |

Soziale Wertschätzung |

| Persönlichkeitsdimension |

Bedürfnis- und Affektnatur |

Moralische Zurechnungsfähigkeit |

Fähigkeiten und Eigenschaften |

| Praktische Selbstbeziehung |

Selbstvertrauen |

Selbstachtung |

Selbstschätzung |

| Entwicklungspotential |

- |

Generalisierung, Materialisierung |

Individualisierung, Egalisierung |

| Missachtungsformen |

Misshandlung und Vergewaltigung |

Entmachtung und Ausschließung |

Entwürdigung und Beleidigung |

| – Davon betroffen: |

physische Integrität |

Soziale Integrität |

‚Ehre‘, Würde |

Es ist Honneths Verdienst eine Systematisierung der Anerkennungsformen (siehe Tabelle 1) vorgelegt zu haben, mit der er zeigt, wie viele Möglichkeiten es gibt, um Anerkennung zu zerstören: - Misshandlung und Vergewaltigung sind Formen der Zerstörung von Anerkennung, die vor allem die physische Integrität einer Person nachhaltig verletzen.

- Entmachtung und Ausschließung betrifft eine Person vor allem in ihren Rechten, die ihr als Bürger, als Mensch oder auch als Teil einer Gruppe oder Organisation zustehen. Verletzt wird davon vor allem ihre soziale Integrität.

- Entwürdigung und Beleidigung sind Beispiele für Formen der Zerstörung, die vor allem auf der Ebene der Wertegemeinschaften greifen. Sie zerstören die Solidarität in der Gemeinschaft und auf der Ebene des Individuums dessen Ehre und Würde.

Mit dieser systematisierten Analyse von Misshandlung, Vergewaltigung, Entmachtung, Ausschließung, Entwürdigung und Beleidigung zeigt Honneth auch, dass es sich bei Anerkennung nicht nur um ein Thema auf der individuellen Identitätsebene, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene9 handelt und zwar mit weit reichenden Konsequenzen, wie das folgende Fallbeispiel zeigt.

4.3 Das Gefühl zu wenig wert zu sein - Fallbeispiel Michael

Michael war 20, als er das erste Mal interviewt wurde. „Blond, schmächtig. Einerseits sieht er ganz gut aus, anderseits merkt man bereits an der Körperhaltung, dass er sich zurücknimmt.“ Diese erste Beschreibung aus den Spontannotizen des Interviewers drückt aus, was auch in den transkribierten Interviews immer wieder deutlich hervortrat: Michael gibt sich allzu leicht „unter Wert geschlagen“ bzw. schätzt sich eher zurückhaltend bis negativ ein.

Michaels biographischer Werdegang ist geprägt von einer durch Armut, Trennung und anderen traumatischen Erfahrungen gekennzeichneten Familiensituation sowie durch eine schwierige Schulkarriere mit positivem Ende. So avanciert er vom Sonderschüler, der über das BVJ den Hauptschulabschluss erwirbt zum KfZ-Gesellen. Er schafft damit das heute von Jugendlichen erwartete berufliche Standardprojekt und schließt erfolgreich diese Lehre ab. Trotzdem bleibt sein Selbstbild der Vorstellung verhaftet „immer Schlusslicht zu sein. Daran ändert auch nicht, dass er zunächst zu den wenigen Jugendlichen gehört, die im Anschluss an die Lehre übernommen werden. Von der Sorge der Überforderung im Job des KfZ-Mechanikers gequält, beschließt er „Ausfahrer“ zu werden. Privat will er gebraucht, aber nicht ausgenützt werden und er träumt von einem Freizeithobby, wo er nicht der letzte, sonder auch mal der Erste und anerkannt Beste ist. Versuche startet er als BMX- und später als Gokart-Fahrer.

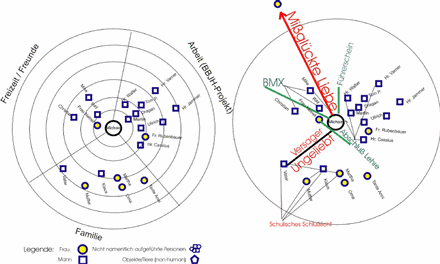

Die Abb.2 zeigt das Netzwerk, das Michael im zweiten Interview erstellt hat. Von der Struktur her nimmt Michael eine klassische Dreiteilung vor. Im Unterschied zum Erstinterview haben jetzt alle drei Sektoren in etwa die gleiche Größe (im ersten hatte der Familiensektor noch ca. die Hälfte des Platzes eingenommen).

- Abb. 2: Netzwerkkarten Michael

Deutlich sieht man die Distanz die Michael zur Herkunftsfamilie verspürt.10 Mit 20 Personen liegt sein Netzwerk leicht über dem Durchschnitt der Vergleichsjugendlichen der SFB-Stichprobe. In der Nomenklatur des Projekts gehört er zu dem Viertel an Jugendlichen, die ein „individualisiertes“ Netzwerk haben. Typisch für eine solche Konstellation ist der individuelle Beziehungsaufbau. Zu allen Personen hat er eine eigene Beziehung. Eine Gruppe oder Clique existiert – untypisch für seine Altersgruppe – nicht. Michael hat zudem ein typisch männlich dominiertes Netzwerk. Nur 6 der 20 Personen sind weiblich. Zieht man die „mitgegebenen“ weiblichen Familienmitglieder ab, sinkt der Anteil auf unter einem Sechstel. Bedenkt man, dass das Arbeitsnetzwerk durch den Charakter der Einrichtung, in der er zum Zeitpunkt des Zweitinterviews beschäftigt war, eher „jugendfreundlich“ ist, erklärt sich die auch große Zahl an eingezeichneten ArbeitskollegInnen. Damit „relativiert“ sich sein Netzwerk von der Größe her deutlich. Ohne Familie und ohne die durch seine Beschäftigungssituation vorübergehend (ABM-Projekt) quasi „mitgestellten“ Personen bleiben nur wenige andere Personen. Michael hat damit ein eher kleines und nur beschränkte Unterstützungsleistungen bietendes Netzwerk.

Diese Netzwerkkarte wird im Folgenden unter der Frage interpretiert, welchen Stellenwert bestimmte Erfahrungen von Anerkennung und Nichtanerkennung für Michael haben. Um diese Interpretation besser darstellen zu können, ist die Netzwerkkarte in der Abbildung auf der rechten Seite entsprechend verändert worden.11 Unter der Perspektive Anerkennung „sieht“ man in Michaels Netzwerk zwei Entwicklungen:

- Michael hat für seinen schulischen Startpunkt (Sonderschüler) eine erstaunliche Karriere hinter sich. Er schafft den Abschluss als KfZ-Geselle. Diesen Erfolg rechnet er vor allem dem Beschäftigungsprojekt zu. Er sieht in diesem Projekt der Berufsbezogene Jugendhilfe (BBJH) und den (in der Abbildung mit Pfeil markierten) Kollegen) wichtige Unterstützer, „weil sie an mich geglaubt haben.“ Auch der Führerschein war eine aktuell wichtige Erfahrung, weil er als KfZ-Mechaniker ohne Führerschein „nur die Hälfte wert ist“.

- Michael leidet jedoch unter der erfahrenen Nichtanerkennung als Mann/Partner und Sohn. Zum Zeitpunkt des Interviews hat er gerade eine missglückte Liebesbeziehung hinter sich. Die betreffende Person (Marina) zeichnet er auch erwartungsgemäß nicht mehr ein. Er erlebt dieses Scheitern als eine Wiederholung früherer Erfahrungen. Sein nicht glücken wollendes Projekt „Freundin“ dominiert seine narrative Selbstdarstellung und relativiert seine Erfolge. „Was zählt das alles, wenn man mit 21 immer noch allein ist,...wenn man bis dahin nur zwei Freundinnen zusammengebracht hat“ (Michael im zweiten Interview). Dahinter steht eine Biographie, in der Michael vor allem in der Kindheit zu wenig Aufmerksamkeit, wohl auch wenig Liebe, und vor allem zu wenig Wertschätzung erfahren hat. „Im Endeffekt ist nur das falsch gelaufen, dass ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, weil ich halt zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen bin. Und dadurch bin ich halt auch bei meinen Eltern ziemlich zunichte gemacht worden, also nur der kleine Sohn, schleich dich geh weg da.“ (2.Interview)

Michael´s Biographie zeigt, dass der Wunsch des „in-einer-Beziehung -aufgehoben-seins“ so zentral geworden ist, dass dies und das Projekt „Partnerschaft“ letztlich die alles dominierende Teilidentität geworden ist. Hintergrund dafür ist vor allem, dass Michael sich als ungewolltes Kind in seiner Herkunftsfamilie erlebt, in der ihm seine zwei jüngeren Geschwister immer vorgezogen wurden. „..da hat sie von ihren Kindern erzählt, das ist typisch für meine Mutter, mein kleiner Sohn und meine kleine Tochter, nur der große Sohn ist ein Rindvieh hoch 3. Die [Mutter] erzählt immer einen totalen Schmarren, nie etwas Gutes. Das mag zwar nicht unbedingt gelogen sein, aber sie erzählt halt immer nur das Negative.“ Ähnlich erlebt er den Vater: „Beim Stammtisch habe ich das so ziemlich mitgekriegt: Er (der Vater) hat klipp und klar erzählt, was für einen dummen Jungen er hat, der immer schlechte Noten nach Hause bringt, der zu nichts zu gebrauchen ist, eine Freundin hat er auch nicht, das mit der Freundin erzählt er auch heute noch“ (3. Interview).

Die Einschätzung des Vaters liegt wie ein Damoklesschwert über ihm. Eine intime Partnerschaft, die er bislang, auch bis zum 3.Interview, tatsächlich nur in Ansätzen erfahren hat, wäre in seinen Augen die ersehnte Therapie. Sie würde ihn im Sinne des Wortes, wieder ruhig schlafen lassen. Von dieser Partnerschaft erhofft er sich das, was ihm offensichtlich alle die anderen Personen und seine gelungenen Identitätsprojekte nicht geben konnten: das Gefühl etwas Wert zu sein.

Identitätstheoretisch gesprochen ist es Michaels Problem, dass er das von Jessica Benjamin (1993) genannte Paradoxon der Gleichzeitigkeit des Bedürfnisses nach Anerkennung und nach Unabhängigkeit/ Selbstbehauptung für sich nicht positiv bewältigen kann, solange ihm die basale Anerkennung über eine Liebesbeziehung im Netzwerk verweigert wird. Ihre Fehlen bewirkt, dass er nicht oder nur schwer in der Lage ist, die durchaus erfahrene Wertschätzung von anderen mit der dazu notwendigen Selbstanerkennung zu codieren. Michael verweigert in seiner biographischen Bilanzierung seinen durchaus vorhandenen Erfolgen im beruflichen und im Freizeitbereich die Selbstanerkennung.

5. Diskussion

Das Fallbeispiel Michael und unsere allgemeinen Überlegungen weisen auf die zentrale Rolle hin, die das soziale Umfeld für das Ge- und Misslingen von Anerkennungserfahrungen hat. Dabei sind es nicht besondere Umstände, die einen solchen Einfluss möglich machen. Die sozialanthropologischen Überlegungen zeigen, dass (vor allem signifikante) Andere konstitutiv für den Prozess der Menschwerdung und damit auch der Identitätsentwicklung sind. In nahezu all seinen Bestandteilen wird die alltägliche Identitätsarbeit durch das Netz der sozialen Beziehung geprägt. Dies ist in der Forschung zu sozialen Netzwerken zwar gesehen worden. So haben Walker McBride und Vachon (1977) die „Aufrechterhaltung der sozialen Identität“ zu den fünf zentralen Funktionen eines Netzwerks gezählt. Auch Röhrle hat vor über 30 Jahren bereits betont, dass es sinnvoll ist soziale Netzwerke in umfassender ökosoziale Kontextüberlegungen einzubinden, u.a. weil sie für das persönliche Wachstum und die individuelle Entwicklung von Menschen entscheidend sind (Röhrle 1985). Aber eine andere Funktion der Netzwerke, die der sozialen Unterstützung, hat lange Zeit den Blick für die Identitätsrelevanz der sozialen Netzwerke verstellt. Sie wurde, wie vor allem Röhrle in seiner Übersicht von 1994 eindrucksvoll dargestellt hat, zur dominierenden Quelle der empirischen Analyse von Netzwerken. So wichtige Erkenntnisse diese Forschungen gebracht haben, so reduziert wäre es jedoch soziale Netzwerke auf ihre Rolle im Prozess der sozialen Unterstützung zu reduzieren. Ein wenig überspitzt könnte man sogar die These formulieren, dass von den Leistungen sozialer Netzwerke - bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Gemeinschaften

- bei der Weitergabe von Informationen

- bei der Entstehung von Geselligkeit

- bei der Entwicklung von Identität

- beim Prozess sozialer Unterstützung

die für die Identitätsentwicklung die größte Relevanz für Menschen besitzt. Die Netzwerkforschung hat zudem deutlich gemacht, dass unsere sozialen Beziehungen nicht atomisiert zu sehen sind, sondern ein Netzwerk bilden.

Netzwerkanalysen sind historisch gesehen für das Verstehen von Identitäten vor allem dann wichtig, wenn der individuelle Spielraum der Subjekte in der Ausformung ihrer Identität zunimmt. Dies ist heute wieder stärker der Fall. Der Einfluss von Traditionen und Grossgruppen auf Netzwerke und die in ihnen agierende Subjekte hat in den letzten 50 Jahren deutlich abgenommen. Menschen gelten als Baumeister ihrer sozialen Netzwerke. Insgesamt kann man sagen, dass der in den fünfziger bis Ende der siebziger Jahre noch stabile gesellschaftliche Rahmen offener, diffuser und brüchiger geworden ist. Ob es will oder nicht, das Subjekt muss verstärkt in seiner alltäglichen Identitätsarbeit offene Konstruktionsleistungen in und mit seinem sozialen (und gesellschaftlichen) Umfeld vollbringen.

Vereinfacht heißt dies: In der ersten Moderne war Subjektivität im Rahmen vorgegebener Normen und institutioneller Regelungen geregelt. Die jeweilige Position, Schichtzugehörigkeit und die damit parallel einher gehende Zurechnung zu normgebenden Instanzen, definierte die Lebenslage und den Optionsspielraum und sicherte und vereinfachte die Handlungswege. Mit dem Übergang zur zweiten Moderne wird der vordefinierte Raum kleiner und der individuelle Spielraum größer. Identitätsprojekte des Subjekts haben einen größeren Spielraum, müssen aber zunehmend auch stärker selbst entwickelt werden. Auch die Selbstreflexion wird anspruchsvoller. Dies nicht deshalb, weil die lebensweltlichen Ambivalenzen größer geworden wären, sondern die Normalitätserwartungen heute breiter und diffuser sind. Damit werden die Folgen und Nebenfolgen von Handeln für die eigene Identität weniger überschaubar. Anders gesagt, es ist weniger die Orientierungsvielfalt (die gar nicht so viel größer als früher ist), sondern vielmehr sind es die fehlenden Orientierungsmarken und die selbst im engsten Netzwerkkreis erlebten pluralisierten Lebensstile, die die Identitätsarbeit komplexer gestalten.

Literatur

Anselm, S. (1997). Identifizierung und Selbstbehauptung. Überlegungen zu einer aktuellen Dimension des Anerkennungskonflikts. In Keupp, H. & Höfer, R. (Hg.) (1997), Identitätsarbeit heute S. 135-148. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Antonovsky, A. (1981). Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Benjamin, J. (1993). Die Fesseln der Liebe. Frankfurt a. M.: Fischer.

Berger P. L. & Luckmann T. (1970). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag.

Benois-Mechin, J. (1982). Friedrich II. von Hohenstaufen. Frankfurt a. M.: Societäts-Verlag.

Döbert R., Habermas J., Nunner-Winkler G. (1980). Entwicklung des Ich. Köln.

Erikson, E. H. (1973). Identität und Lebenszyklus. Frankfurt: Suhrkamp.

Gehlen, A. (1978). Hg. von K.S. Rehberg. Gesamtausgabe. I-X., Frankfurt a. M.: Verlag Vittorio Klostermann.

Goffmann, E. (1956/2003). Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München: Piper.

Goffmann, E. (1963/2003). Stigma: über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Höfer, R. (2000). Jugend, Gesundheit und Identität. Studien zum Kohärenzgefühl. Opladen: Leske und Budrich.

Honneth A. (1992). Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt a. M.: S. Fischer.

Honneth, A., Joas, H. (1980). Soziales Handeln und menschliche Natur. Anthropologische Grundlagen der Sozialwissenschaften. Frankfurt, New York: Campus.

Kegan, R. (1983). Die Entwicklungsstufen des Selbst. München: Kindt.

Kraus, W. (1996). Das erzählte Selbst. Die narrative Konstruktion von Identität in der Spätmoderne. Pfaffenweiler: Centaurus.

Keupp H., Höfer, R. (1997). Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Keupp H., Ahbe Th., Gmür W., Höfer R., Mitzscherlich B., Kraus W., Straus F. (1999.). Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Hamburg: Rororo.

Krappmann, L. (1997). Die Identitätsproblematik nach Erikson aus einer interaktionistischen Sicht In: Höfer R./Keupp H. (Hg.) (1997) Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung, S. 66-92, Frankfurt: Suhrkamp.

Krappmann L. (1969). Soziologische Dimensionen der Identität. Klett-Cotta: Stuttgart.

Mead, G. H. (1980). Sozialpsychologie als Gegenstück der physiologischen Psychologie. In G.H. Mead (Hg.), Gesammelte Aufsätze Bd. I, S. 199-209. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Nunner-Winkler, G. (1983). Das Identitätskonzept. Eine Analyse impliziter begrifflicher und empirischer Annahmen in der Konstruktbildung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nürnberg: IAB.

Plessner H., Gesammelte Schriften in 10 Bänden Hg. v. Günther Dux, Odo Marquard und Elisabeth Ströker unter Mitwirkung v. Richard W. Schmidt, Angelika Wetterer und Michael-Joachim Zemlin, Frankfurt a. M. 1980-1985: Suhrkamp.

Ricoeur,P. (2006). Wege der Anerkennung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Röhrle B. (1994). Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Röhrle, B. (1985). Zur Ökologie sozialer Stützsysteme. Peter Day .et al. (Hg.), Umwelt und Handeln: ökologische Anforderungen und Handeln im Alltag; Festschrift zum 60. Geburtstag von Gerhard Kaminski. Tübingen; Attempto-Verl., S. 166-188, (Werkhefte der Universität Tübingen: Reihe B; 3).

Straus F, Höfer R. (1997). Entwicklungslinien alltäglicher Identitätsarbeit. In: Höfer R./Keupp H. (Hg.), Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung, S. 270-308. Frankfurt: Suhrkamp.

Straus, F. (2002). Netzwerkanalysen. Gemeindepsychologische Perspektiven für Forschung und Praxis. DVU: Wiesbaden.

Stürner, W. (2000). Friedrich II. (Bd.2). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Walker, K.W., McBride, A., Vachon, M.L.S. (1977). Social support networks and the crisis of bereavement. In: Social Science and Medicine, 11, 1977, 35-41.

Autor

Dr. Florian Straus

Ringseisstr. 8

D-80337 München

straus@bitte-keinen-spam-ipp-muenchen.de straus@bitte-keinen-spam-ipp-muenchen.de

Studium der Soziologie, Psychologie und Philosophie in München, Geschäftsführer des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung, Mitglied des Sonderforschungsbereichs 534 Reflexive Modernisierung.

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte. Netzwerkanalysen, Bürgerschaftliches Engagement, Partizipation, Sozialplanung, Organisationsanalysen.

|